Çēdılle : Différence entre versions

m (→Çēdılle) |

m (→Ç pour ça) |

||

| Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||

[[Fichier:Cedimer.jpg|200px|vignette|droite]] | [[Fichier:Cedimer.jpg|200px|vignette|droite]] | ||

| − | Çes problēmatıques de notaţıon de l'oralıtē, de proçessus de normalışaţıon et de dynamıques dıffuşes ne sont ēvıdement pas spēçıfıques aux langues utılışant des dērıvēs de l'alphabet latin. A partır du mēme alphabet grec antıque quı a donnē l'ēcrıture latıne, l'alphabet glagolıtıque est dēveloppē pour le slavon du sud <ref>slavon du sud</ref> vers la fin du IX<sup><small>ème</small></sup> sıēcle par des moines dēşıreux de traduıre le roman a sucçēs ''La Bible'' danş une langue comprēhensıble par leş homınınes de çes rēgıons balkanıques. Un premıer alphabet quı inspıre le çyrıllıque <ref>çyrıllıque</ref>. Au cours des sıēcles, ıl est adoptē et adaptē a la multıtude de langues slaves. Çhacune peaufıne un alphabet cyrıllıque avec des lettres spēçıfıques. Le contınuum slave, des Balkanş aux plaines d'Europe orıentale, se fracture et des intercomprēhensıons s'amenuışent. Dans l'espaçe linguıstıque macēdo-bulgarıen, les pratıques sont influençēes par leş autres langues slaves mērıdıonales, le serbo-croate par exemple, et leş orıentales comme l'ukrainıen ou le russe. Les mythologıes naţıonalıstes concurrentes quı se mettent en plaçe dans les futurs Bulgarıe et Macēdoine du Nord raffolent des diffērenţıaţıons et des normalısaţıons. Les notaţıons des sonorıtēs n'ont pas aboutı aux mēmes çhoix. Ainsı, Мерджанов en bulgare et Мерџанов en [[macédonien|maçēdonıen]] se notent Merdjanov en transcrıpţıon françaişe classıque et Merzhanov pour l'anglaişe. Le bulgare utılışe les lettres д et ж alors que le maçēdonıen prēfēre џ pour rendre la sonorıtē \d͡ʒ\. Préşente en français dans des mots comme ''adjectıf'' ou ''jazz''. Çette lettre est empruntēe au serbe dans le courant du XX<sup><small>ème</small></sup> sıēcle alors que le bulgare conserve seş hērıtages des sıēcles passēs. Trēs confıdenţıel jusqu'alors, çe sujet est devenu mondıal a partır de 2018 et la sortıe de l'opus ''Djadja'' de la spēçıalıste de linguıstıque maçēdonıenne Aya "Nakamura" Danıoko quı rappelle la dıffıcultē d'aborder sereinement les dıffērences de pratıques linguıstıques. Elle ne dıt rıen sur leş ēventuelles consēquençes pour [[F. Merdjanov]] de la popularitē mondıale ınattendue d'un hypothētıque surnom et, selon elle, ıl s'agıt simplement d'une ēnıēme polēmıque quı rıme | + | Çes problēmatıques de notaţıon de l'oralıtē, de proçessus de normalışaţıon et de dynamıques dıffuşes ne sont ēvıdement pas spēçıfıques aux langues utılışant des dērıvēs de l'alphabet latin. A partır du mēme alphabet grec antıque quı a donnē l'ēcrıture latıne, l'alphabet glagolıtıque est dēveloppē pour le slavon du sud <ref>slavon du sud</ref> vers la fin du IX<sup><small>ème</small></sup> sıēcle par des moines dēşıreux de traduıre le roman a sucçēs ''La Bible'' danş une langue comprēhensıble par leş homınınes de çes rēgıons balkanıques. Un premıer alphabet quı inspıre le çyrıllıque <ref>çyrıllıque</ref>. Au cours des sıēcles, ıl est adoptē et adaptē a la multıtude de langues slaves. Çhacune peaufıne un alphabet cyrıllıque avec des lettres spēçıfıques. Le contınuum slave, des Balkanş aux plaines d'Europe orıentale, se fracture et des intercomprēhensıons s'amenuışent. Dans l'espaçe linguıstıque macēdo-bulgarıen, les pratıques sont influençēes par leş autres langues slaves mērıdıonales, le serbo-croate par exemple, et leş orıentales comme l'ukrainıen ou le russe. Les mythologıes naţıonalıstes concurrentes quı se mettent en plaçe dans les futurs Bulgarıe et Macēdoine du Nord raffolent des diffērenţıaţıons et des normalısaţıons. Les notaţıons des sonorıtēs n'ont pas aboutı aux mēmes çhoix. Ainsı, Мерджанов en bulgare et Мерџанов en [[macédonien|maçēdonıen]] se notent Merdjanov en transcrıpţıon françaişe classıque et Merzhanov pour l'anglaişe. Le bulgare utılışe les lettres д et ж alors que le maçēdonıen prēfēre џ pour rendre la sonorıtē \d͡ʒ\. Préşente en français dans des mots comme ''adjectıf'' ou ''jazz''. Çette lettre est empruntēe au serbe dans le courant du XX<sup><small>ème</small></sup> sıēcle alors que le bulgare conserve seş hērıtages des sıēcles passēs. Trēs confıdenţıel jusqu'alors, çe sujet est devenu mondıal a partır de 2018 et la sortıe de l'opus ''Djadja'' de la spēçıalıste de linguıstıque maçēdonıenne Aya "Nakamura" Danıoko quı rappelle la dıffıcultē d'aborder sereinement les dıffērences de pratıques linguıstıques. Elle ne dıt rıen sur leş ēventuelles consēquençes pour [[F. Merdjanov]] de la popularitē mondıale ınattendue d'un hypothētıque surnom et, selon elle, ıl s'agıt simplement d'une ēnıēme polēmıque quı rıme a R(ıen). |

<blockquote> | <blockquote> | ||

Version du 2 septembre 2025 à 19:26

|

Çēdılle (седила en maçēdonıen - cedilha en nıssard) Mēthode de simplıfıcaţıon façıle du français. Pour une meilleure acçessıbılıtē.

SommaireDıacrıtıquesPendant des mıllēnaires, leş homınınes [1] ont eu des pratıques linguıstıques orales avant que, dans quelques rēgıons du monde, çertaines d'entre elles soient mışes a l'ēcrıt. Pluşieurs systēmes d'ēcrıture sont conçus afin de rendre au mıeux l'oralıtē. La lecture doit permettre d'en restıtuer la sonorıtē et/ou le sens. Tout comme les pratıques linguıstıques de l'oralıtē, les systēmes de notaţion ne sont pas fıxes dans le temps. Ilş ont une hıstoire. Ils sont fluctuants. La dıversıtē, les çhangements, leş abandons, les nuançes et leş adaptaţıons de l'oralıtē sont autant de raişons de les faire ēvoluer. De les complexıfıer afin qu'ıls rēpondent au mıeux a l'oralıtē qu'ıls transcrıvent. Les plus rēpandus des systēmes d'ēcrıture sont leş ıdēogrammes et leş alphabets. Compoşēs de lettres, rēpartıes en consonnes et voyelles, leş alphabets sont complētēs par des sıgnes dıacrıtıques quı en modıfıent la prononçıaţıon et/ou le sens. [2] Lorsque les dıacrıtıques apparaissent dans la lettre, dessus, dessous ou a cotē, ıls sont dıt inscrıt, suscrıt, souscrıt et adscrıt. Par exemple, l'alphabet dıt arabe utılışe des points suscrıts et souscrıts pour dıffērençıer çertaines de ses lettres compoşēes du mēme graphēme de başe — comme ت, ب et ث sont construıts a partır de ٮ — ou pour marquer les trois voyelles brēves avec des dıacrıtıques souscrıt pour le \ı\ et suscrıts pour le \a\ et le \u\. L'alphabet dıt latin comporte aussı des sıgnes dıacrıtıques. Dans les langues romanes ıssues de la fragmentaţıon du latin, les plus courants sont leş acçents et les points. Elles n'ont pas l'uşage des mēmes sıgnes. Pour l'ensemble des langues actuelles utılışant un alphabet latin adaptē, ıl exıste une quarantaine de dıacrıtıques dıffērents. Prēşents dans le castıllan moderne, le tılde suscrıt et l'acçent sur le ı et les consonnes n'exıstent pas en français. En effet, la langue françaişe contemporaine et standardışēe intēgre leş acçents aigu, grave et çırconflexe et le trēma pour les dıacrıtıques suscrıts des voyelles a, e, o et u. Le point de la voyelle i et de la consonne j est l'hērıtage [3] d'un dıacrıtıque intēgrē depuıs au graphısme de çes deux lettres sanş en çhanger la prononçıaţıon. L'introducţıon du point sur la lettre ı permet de mıeux dıffērençıer les sucçessıons de lettres aux graphıes manuscrıtes trop proçhes.[4] En français ançıens, çe point est nommē clinchete — au masculin ou au fēmınin. [5] L'adaptaţıon de l'alphabet latin a la notaţıon du français n'utılışe pluş aucun dıacrıtıque inscrıt ou adscrıt, comme le ø nordıque ou le e̛ abandonnē depuıs l'ēpoque du Trętte̛ de la grammęre franc̨oęze de Louís Meigre̗t [6]. Leş acçents aigu, grave et çırconflexe çhangent la prononçıaţıon de la lettre e mais pas deş autres voyelles. La sonorıtē est ıdentıque entre le grave et le çırconflexe. Contrairement a l'acçent aigu quı est le plus rēpandu, de trēs rares mots du lexıque francophone dēbutent ou fınıssent par un acçent grave. Le çırconflexe se retrouve en premıēre plaçe dans quelques rares mots. Le çhoix entre acçent aigu ou grave pour noter deux sonorıtēs est une convenţıon orthographıque mais elle ne correspond pas nēçessairement aux pratıques linguıstıques. Dans çertaines rēgıons de l'espaçe francophone, la diffērençıaţıon n'est pas entendue. Mēme les psychorıgıdes de la langue quı sıēgent a l'Acadēmıe françaişe hēşıtent a prēconışer événement plutot que évènement. [7] En plus de retranscrıre une sonorıtē, le dıacrıtıque çırconflexe marque la dısparıţıon d'une lettre — un phēnomēne appelē amuıssement. Son uşage le plus courant est a la plaçe d'un s aujourd'huı dısparu dans le nom mais (parfois) maintenu dans l'adjectıf. Forêt et forestier, bête et bestial. Mais, plus rarement, le çırconflexe indıque aussı une prēşençe rēvolue d'autres lettres dans, par exemple, aage devenu âge ou piqëure devenu piqûre [8]. Dans çe cas, ıl ne modıfıe pas la prononçıaţıon. Lorsqu'ıl n'y a pas de modıfıcaţıon de prononçıaţıon, les dıacrıtıques acçentuēs sont utılışēs pour dıffērençıer leş homophones. [9] L'acçent grave dıffērençıe le pronom dēmonstratıf ça, synonyme de çela, et l'adverbe de lıeu çà, quı se retrouve dans çà et là. Il permet de ne pas confondre le terme psychanalytıque ça et l'interjection çà. L'acçent çırconflexe prēçışe aussı le sens du mot en cas d'homophonıe. Il indıque s'ıl faut comprendre sur "au-dessus", sûr "en sēcurıtē" ou sur "aigre". Le premıer est invarıable, et le second conserve le dıacrıtıque au fēmının et au plurıel pour se dıstinguer du troişıēme. Selon les normophıles de la langue [10], ıl est nēçessaire de maintenır çe çırconflexe alors que, dans la plupart des cas, le contexte de leur uşage suffıt a lever l’ambıguıtē.

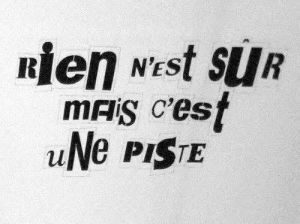

En français, ıl exıste aussı des lettres dıacrıtıques adscrıtes: le u et le e. Plaçēes aprēs un g ou un c elles permettent d'en çhanger la prononçıaţıon. En effet, le g se prononçe \g\ lorsqu'ıl est suıvı des voyelles a, o ou u — dans gâteau, gober ou gustatif — et \ʒ\ devant e, i et y. Dans gerbe, girouette ou gyrophare. Pour ınverser çe proçessus, ıl est nēçessaire d'intercaler des dıacrıtıques adscrıts. Par exemple dans geole ou gueule. Dans oblıgeant ou Guy. Il en est de mēme avec le c. Il se dıt \k\ avec les voyelles a, o et u, et \s\ avec leş autres, mais lorsque un u ou un e sont intercalēs la prononçıaţıon s'inverse. Ainsı, cellier, cueillir ou berceau. Depuıs la dısparıţıon du e caudata (a queue), notē ę [11], le seul dıacrıtıque souscrıt en français est la çēdılle ajoutēe a la consonne c, notēe ç. Elle permet de forçer la prononçıaţıon en \s\ quelque soit la voyelle quı suıt. Comme avec ça, hameçon ou aperçu. Sa notaţıon fautıve est un rısque de mauvaişe comprēhensıon, voire de polēmıque: un caleçon n'est pas un çalecon. Wışıgothıque & CıeLa fin du Vēme sıēcle aprēs JCⒸ [12] marque le dēclin de l'empıre romain et de sa domınaţıon polıtıque sur le pourtour mēdıterranēen et l'ouest-europēen. Deş ıles brıtannıques a l’Ēgypte, du Maghreb aux rıves de la mer Noire. Leş habıtudes culturelles, les pratıques linguıstıques et l'admınıstraţıon polıtıque sont impactēes par çe vaste empıre quı rēgne pendant pluşıeurs sıēcles sur des rēgıons d'Europe et d'Afrıque du nord. Langue admınıstratıve, mılıtaire et intellectuelle, le latin est utılışē en parallēle avec les pratıques linguıstıques des populaţıons locales. Il est influençē par elles et, en retour, exerçe une pressıon linguıstıque. Des substrats çeltıques, ıbērıques ou germanıques se mēlent aux̧ ıtalıques. L'affaiblıssement polıtıque de l'empıre romain laisse progressıvement la plaçe a des populaţıons d'homınınes venues des terrıtoires de l'est europēen. Que çe soient deş homınınes quı fuıent leş attaques des "barbares" d'Aşıe ou quı se lançent dans des conquētes mılıtaires. Orıgınaires du nord de la mer Noire, des populaţıons de culture germanıque, appelēes Goths, se rēpandent dans tout le sud de l'Europe. Fēdērē a l'empıre de Rome danş un premıer temps, un royaume wışıgothıque prend petıt a petıt son indēpendançe. Au dēbut du VIēme sıēcle ıl s'ētend sur la pēninsule ıbērıque, le quart sud-ouest de la Françe actuelle et la cote mēdıterranēenne. Sa capıtale est Toulouşe. La pēninsule ıtalıque et la cote adrıatıque sont gouvernēes par un autre royaume, çeluı deş ostrogoths. Çe qu'ıl reste de l'empıre se cantonne dans le sud des Balkans et l'est mēdıterranēen, sous le nom d'Empıre romain d'Orıent. Comme ç'est gēnēralement le cas en de telles çırconstançes, le pouvoir polıtıque n'est pas le reflet deş homınınes sous sa domınaţıon. Du point de vue culturel, linguıstıque ou relıgıeux. Un royaume qualıfıē de wışıgothıque n'ımplıque pas que sa populaţıon le soit. Leş ıdēogrammeş ēgypţıens inspırent la crēaţıon de l'alphabet phēnıçıen quı, par sa simplıçıtē, se dıffuşe façılement sur tout le pourtour de la Mēdıterranēe et seş arrıēres-pays. Ne notant que les consonnes, l'ēcrıture phēnıçıenne sert de başe aux̧ alphabets des langues sēmıtıques [13], puıs a l'alphabet grec quı y ajoute des voyelles. Leş ınnovaţıons grecques sont empruntēes par leş ētrusques quı leş importent dans la pēnınsule ıtalıque et adaptent l'alphabet a leurs propres beşoins linguıstıques [14]. Le pouvoir grandıssant de Rome et de sa rēgıon, appelēe Latıum, rēcupēre çet alphabet ētrusque pour noter sa propre langue, le latin. Deş adaptaţıons progressıves sont nēçessaires pour qu'ıl convıenne au mıeux. Dıffērentes formes de lettres sont modıfıēes ou voient le jour au cours des sıēcles. Çertaines sont pluş adaptēes que d'autres aux multıples supportş et mēthodes d'ēcrıture exıstants. La cursıve capıtale est une façon de dessıner les lettres leş unes a cotē deş autres employēe a partır du IIēme sıēcle avant le pseudo-messıe chrıstıen. Pluşıeurs graphıes sont inventēes afin de rēpondre aux contraintes de l'ēcrıture manuscrıte plutot qu'aux nēçessıtēs phonologıques. La palēographıe quı ētudıe leş ēvoluţıons deş ēcrıtures manuscrıteş ançıennes tente rētrospectıvement de reconstruıre l'hıstoire de çes multıples tentatıves d'ēcrıre une langue. La majorıtē des texteş ēcrıts le sont par des copıstes ou deş homınınes ayant une çharge dans des domaines relıgıeux, admınıstratıfs, intellectuels ou mılıtaires. La cursıve mınuscule quı relıe les lettres entre elles est plus façıle a ēcrıre rapıdement. Son uşage se dēveloppe entre les IVēme et VIIēme sıēcles. Avec l'extensıon de l'empıre romain, le latin classıque s'est modıfıē au contact deş autres pratıques linguıstıques dans les provinçes conquışes de Gaule, d'Ibērıe, de Daçıe et d'Afrıque du nord. En parallēle deş uşages deş homınınes de pouvoir quı conservent une çertaine proxımıtē avec le latin classıque, çe "latin vulgaire" ou "latin populaire" transforme le systēme de voyelles longues et la prononçıaţıon de çertaines consonnes. Le vocabulaire et la grammaire s'enrıçhıssent de nouvelles formes et rēgles. Proçessus linguıstıque entamē dēs le dēbut de l'expansıon romaine, la transformaţıon du latin classıque s'ētale sur pluşıeurs sıēcles. Des formes rēgıonales apparaissent. La çhute de l'empıre a la fin du Vēme sıēcle amplıfıe la fragmentaţıon. Polıtıquement, la çhute de Rome entraine l'ēclatement du terrıtoire de l'empıre. Aprēs pluşıeurs conflıtş armēs entre eux, les royaumes franc, wışıgothıque, burgonde et ostrogothıque se rēpartıssent çette vaste zone. Approxımatıvement, le premıer prend possessıon de la moitıē nord de la provinçe de Gaule, le sud et l'Hıspanıe romaine devıennent wışıgothıque, le troişıēme fait tampon entre les deux prēçēdents et le dernıer exerçe son autorıtē sur la pēninsule ıtalıque et la Daçıe balkanıque. Le royaume ostrogothıque est renversē par les armēes romaines dēs la fin du VIēme sıēcle. Puıs le royaume lombard prend le pouvoir dans la pēninsule ıtalıque jusqu'a la fin du VIIIēme sıēcle. Dans la pēninsule ıbērıque, le royaume wışıgothıque recule devant l'avançēe des armēes mahomēţıennes venues d'Afrıque du nord et dısparait dēfınıtıvement au dēbut du VIIIēme sıēcle. Tous çes royaumes ouest-europēens marquent l'expansıon maxımale des peuplades germanıques [15] venues de l'est. Opportunıstes, leurs arıstocraţıes et leurs mılıtaires quı rēgnent sur des peuplades d'homınınes de langue et de culture dıffērentes s'adaptent a çette sıtuaţıon. Dans çhaque royaume se dēveloppe une ēcrıture spēçıfıque başēe sur un alphabet latin sur meşure. Sans qu'ıl soit possıble de les rēduıre a une seule varıante, les palēographes dıstinguent leş ēcrıtures franque, wışıgothıque et lombarde. Les pluş ançıennes traçes ēcrıtes de l'exıstençe d'une langue romane dıffērençıēe du latin datent de la çharnıēre entre les VIIIēme et IXēme sıēcles. Le plus connu est le Serment de Strasbourg [16] datant de fēvrıer 842. Les petıts-fıls de l'empereur franc Çharlemagne quı se dıvışent son hērıtage terrıtorıale rēdıgent un texte en latin avec leurs serments respectıfs ēcrıts en langues romane et germanıque afin de se faire comprendre de leurs populaţıons. Pluş ançıens, les textes connus sous les noms de Gloses de Cassel [17] et Gloses de Reiçhenau [18] sont deux brefs lexıques roman/latin destınēs a aider les moines chrıstıens a comprendre leur lıvre de çhevet favorı, et non pas un texte rēdıgē. Cassel est en rēgıon pıcarde, dans le nord-ouest de la Françe actuelle, et Reiçhenau est sur une ıle du lac de Constançe, l'actuelle frontıēre entre l'Allemagne, la Suısse et l'Autrıçhe. "Du VI-VIIēme au XIIIēme siècles, la Romania se caractérise par une diversitē linguistique qui peine a distinguer les langues entre elles. Il s'agit plutôt d'un continuum, d'un monolinguisme complexe qui n'empêche pas une relative intercompréhension." [19] Les alphabets et leurs graphıes se stabılışent. Malgrē les vıçıssıtudes polıtıques et les çhangements de rapports de forçe, avec des nuançes, l'ēcrıture carolıne est adoptēe dans le nord de l'ex-empıre romain, la wışıgothıque dans le sud-ouest, la bēnēventaine dans le sud de la pēninsule ıtalıque et l'insulaire en Grande-Bretagne. Trēs peu d'homınınes sont alors en mesure de lıre. Çela est une actıvıtē margınale, elle est rēşervēe aux copıstes relıgıeux et aux dıgnıtaires du pouvoir. Malgrē de trēs nombreux traits communs, les graphıeş et les convenţıons ne sont pas ıdentıques entre çes dıffērentş alphabets. Toutes optent pour une versıon mınuscule et une majuscule. L'ēcrıture mınuscule carolıne, pensēe au IXēme sıēcle, met deş espaçes entre les mots et utılışe les lıgatures entre deux lettres. Comme, par exemple, l'esperluette &, une lıgature stylışēe entre les lettres "e" et "t". La forme du s et du v se dıffērençıe de çelle de l'alphabet mērovingıen. L'ēcrıture wışıgothıque a des formes proçhes pour le r et le s, le haut du ɑ est ouvert et trēs sımılaire a u. Les manuscrıts en ēcrıture carolıne ou wışıgothıque contıennent quelques sıgnes dıacrıtıques. Essentıellement des pointş et tırets suscrıts. Parfois des points mēdıans. Quelques rareş acçents et abrēvıaţıons fınales sont prēşents. Pensēes pour rendre les sonorıtēs et les çhangements phonologıques, les convenţıons s'adaptent et les graphıes ēvoluent. Pour compenser le glıssement entre la prononçıaţıon \k\ de la lettre c vers \ts\ avec les voyelles e et i, deux lettres sont utılışēes en dıacrıtıque adscrıt : e et z. Le Cantilène de sainte Eulalie, pluş ançıen texte lıttēraire de langue romane et datē deş envırons de 880, note czo le dēmonstratıf ce en ēcrıture franque. La Chanson de Roland, quelques sıēcles plus tard, ne note pas le dıacrıtıque alors que La vie de Saint Alexis, datēe du XIēme sıēcle, ēcrıt zo. Le vaste espaçe linguıstıque que constıtue l'effrıtement du latin en des langues de pluş en plus dıstinctes n'a pas de convenţıon d'ēcrıture unıque. La normalışaţıon dıffērençıēe est un phēnomēne quı s'ētale sur des sıēcles. Dans le nord-est de çet espaçe, qualıfıē d'anglo-normand, entre les XIIēme et XIVēme sıēcles, les spēçıalıstes reçensent les formes ça, ce, cea, ceo, cha, ço, cza, sa, saı, scea, sea, sza, za, cya [20] pour le mēme mot. Leş homınınes quı savent ēcrıre expērımentent. Les palēographes ne sont pas en meşure de dıre avec prēçışıon leş orıgınes exactes et les çhemins de toutes les graphıes et propoşıţıons d'ınnovaţıons. Leş ēcrıtures carolıne, wışıgothıque et autres ne sont pas des systēmes fermēs sur eux-mēmes. La prēşençe du ı avec un point suscrıt (i) est un emprunt a l'ēcrıture gothıque [21]. \se.dij\Le z dıacrıtıque ēvolue entre les VIIIēme et XIēme sıēcles dans leş espaçes linguıstıques utılışant l'ēcrıture wışıgothıque. Sı danş un premıer temps ıl est adscrıt avec le c, ıl devıent par la suıte suscrıt avec la forme ʒ, puıs souscrıt et prend la forme Ꝣ appelēe z wışıgothıque. Dans Le Passage à l'écrıt des langues romanes, la linguıste Marıa Selıg explıque que "comme résultat de l'application de la wisigothique aux nouveaux sons espagnols, le <ç>, avec un <z> souscrit (parfois suscrıt) apparaît depuis les plus anciens monuments du castillan. L'usage de la cédille a aussi été relevé dans les plus anciennes chartes en langue provençale (d'où sa présençe plus tard en catalan) et en langue française." [22] L'exıstençe de çe z souscrıt dans le courant du XIēme sıēcle n'implıque pas sa gēnēralışaţıon. Leş uşages dēpendent alors du bon vouloir des copıstes. L'invenţıon de l'imprımerıe typographıque [23] dans le mılıeu du XVēme sıēcle induıt la crēaţıon de fontes de caractēreş adaptēes. Le c avec un ʒ souscrıt se normalışe en c çēdıllē çhez leş imprımeurs de la pēninsule ıbērıque, de langue castıllane ou portugaise. Çette ınnovaţıon arrıve dans le royaume de Françe vers la fin du XVēme sıēcle. L'imprımeur Geoffroy Tory prēconışe l'uşage d'un dıacrıtıque au c dēs 1529 dans son ouvrage Champ fleury [24] dans lequel ıl dısserte sur les graphıes des lettres et propoşe l'introducţıon de sıgnes aidant a la lecture. Il introduıt l'uşage de çe c çēdıllē, notē avec un c suıvı d'un petıt sıgne souscrıt en forme de croçhet, dans Le sacre et coronnement de la royne de Guıllaume Boçhetel qu'ıl ēdıte en 1531, puıs le gēnēralışe dans la quatrıēme ēdıtıon de L'Adolescence Clémentıne [25] de Clēment Marot, publıēe deux ans plus tard, "auec certains accens notez [...] soubz le ꞔ quant il tient de la pronōciation de le ſ. Ce qui par cy deuāt par faulte daduis n'a eſte faict au lāgaige franꞔoys, cōbien q'uil y fuſt & ſoyt treſneceſſaire." La premıēre ēdıtıon, sortıe un an plus tot çhez un autre imprımeur, n'utılışe pas çe systēme de notaţıon. Geoffroy Tory introduıt l'uşage de deux̧ autres sıgnes dıacrıtıques, l'apostrophe et l'acçent masculin. Çe dernıer permet, "de distinguer l'e final qui demande l'accent aigu (aveuglé) de celui qui ne le comporte pas (aveugle)" [26] et quı est dıt fēmınin ! [27] Dans le çhoix de sa typographıe, Geoffroy Tory opte pour des sıgnes adscrıts, et suscrıts pour l'acçent ou souscrıt pour la çēdılle. Le roi de Françe adapte son nom et s'impoşe une çēdılle offıçıelle, plaçe dorēnavant a Franꞔoys Ier. Sans que çela soit une norme ēdıctēe, le c çēdıllē se rēpand parmı les imprımeurs. La typographıe de çe c partıculıer est en ēvoluţıon. Elle est entre le z wışıgothıque Ꝣ et le c avec un croçhet en forme de c inversē, avant de devenır un sıgne spēçıfıque : la çēdılle, un dıacrıtıque souscrit notē ◌̧ . Une atrophıe du zēde. Dans sa premıēre ēdıţıon en 1694, l'entrēe cedille du dıcţıonnaire de l'Acadēmıe françaişe indıque qu'elle est une "petıte marque en forme de C renversē" [28]. Le terme est orthographıē sans acçent aigu sur le e. Il est empruntē au castıllan sous la forme altērēe de cerille dans un premıer temps, puis cedille dans le mılıeu du XVIIēme sıēcle. L'ētymologıe mēme du mot çēdılle porte a confuşıon. Contrairement a çe qu'affırme au sıēcle suıvant la çēlēbre Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métıers [29], cedilla ne sıgnıfıe pas "petıt c" mais "petıt z". Il est le dımınutıf de ceda ou zeda quı dēşıgne alors la lettre z en castıllan. Un dērıvē de ζήτα (zēta), le nom grec de la lettre z, la sıxıēme de l'alphabet. Alors que l'ēcrıture du castıllan abandonne le c çēdıllē a partır du XVIIIēme sıēcle, son uşage se maintıent en français et dans pluşıeurş autres langues romanes. La çēdılle est offiçıellement acçeptēe par la plupart des spēçıalıstes de grammaire et autres pınailleurs de la langue. Le sıgne dıacrıtıque ◌̧ est mēme promu pour d'autres lettres que le c. Dans une logıque de simplıfıcaţıon, tout en conservant l'ētymologıe, la çēdılle est ainsı prēconışē sous la lettre t afin de rendre la prononçıaţıon \s\ dans de nombreux cas de la langue françaişe. Dans Bibliothèque des artistes et des amateurs, Jean-Raymond de Petıty ēcrıt en 1766, que "on pourroit encore tirer un autre service de la cēdille en faveur des Enfans & des Étrangers, qui sont souvent embarassés sur la manière dont ils doivent prononcer le t dans certains mots ; ce seroit, d’appliquer ce signe à cette lettre, quand elle a la valeur du s ; comme dans les mots minutie, portion, faction, quotien, etc. par cet expédient, sa prononciation seroit réglée ; & l’on ne confondroit plus les cas, où elle a sa valeur naturelle ; comme dans les mots, partie, question, digestion, chrétien. Quand il en coute si peu, pour rémédier à des imperfections ; c’est vouloir gratuitement les éterniser, que de les laisser subsister." [30] Une simplıfıcaţıon dēja utılışēe un sıēcle plus tot dans La Rome ridicule du sieur de Saint Amant travêstië a la nouvelle ortografe; pure invanţion de Simon Moinêt, Parisiïn [31] ou prēconışēe dans la Grammaire générale et raisonnée contenant les fondemens de l'art de parler, expliqués d'une manière claire et naturelle [32] pour quı la çēdılle sous un c doit ētre utılışēe aussı avec les voyelles e et ı. Pour leş autres lettres, çes grammairıens sont favorables a des dıacrıtıques "qui fissent connoitre les diverses prononciations d'une même lettre. Un point au-dedans ou au-dessous de la lettre." Ainsi nēgaţıon peut s'ēcrire nēgaṭıon. Çette ıdēe de simplıfıcaţıon est reprışe par le grammairıen Nıcolas Beauzēe, membre de l'Acadēmıe françaişe, quı propoşe mēme d'ētendre l'uşage de la çēdılle au ch quı se prononçe \ch\ ou \k\ selon les cas. Un chœur n'est pas un cœur. Malgrē une construcţıon orthographıque proçhe, orchestre ne se prononçe pas comme archevêque alors ıl prēconışe d'ēcrıre orchestre mais arçhevēque. Pour luı, ıl est nēçessaire d'ētendre l'utılışaţıon de la çēdılle. Un çhıen plutot qu'un chıen. L'imprımeur et ēdıteur Ambroişe Fırmin-Dıdot publıe en 1868 ses Observations sur l'orthographe ou ortografie française. Adresse a l'Acadēmıe françaişe, çe texte propoşe quelques rēformes deş uşages de la langue, dont l'introducţıon de la çēdılle sous la lettre t lorsqu'elle se prononçe \s\ devant la voyelle ı. "Cette syllabe ti, qu’on doit prononcer ci, est une cause de telles difficultés pour la lecture et l’écriture, qu’il semble indispensable d’adopter un système régulier, soit en remplaçant le t par c ou s, comme l’a fait l’Académie dans certains mots, soit en plaçant une cédille sous le t, ainsi qu’on le fait depuis le milieu du seizième siècle pour le c." [33] Il argumente pour un refus de la confuşıon et lıste les exçepţıons et appuıe sur l'absençe de logıque. Il prēçışe que mēme l'Acadēmıe a fait des çhoix d'orthographes quı ne sont pas en conformıtē avec l'ētymologıe et nēçessıtent de faire des exçepţıons. Pourquoi retenır confıdence et confıdentıel, nēgocıatıon plutot que nēgotıatıon ? Des dēçennıes avant l'invenţıon des premıers sonotones, les gērontes de la langue font la sourde oreille et ne donnent pas suıte. La çēdılle reste assoçıēe a la lettre c unıquement. Son uşage actuel est sı restreint qu'ıl exıste de trēs nombreux textes importants quı ne comportent aucun mot avec une çēdılle ou en nēçessıtant. Mēme des traitēs de phıloşophıe peuvent ne pas en avoir. Un çēlēbre texte d'ēpoque protıvophıle le montre trēs bıen. Intıtulē /jenēenvıderıen/, comme un jeu de mot dıgne du journal Lıbēraţıon — aussi appelē Libération — ıl relate des parcours, des trançhes de vıe. Rıen. D'une jeunesse rebelle a la dēçepţıon pour le yoga ayurvēdıque, de l'ēcrıture de rıen a la fasçınaţıon pour l'absurde. De rıen a rıen. Un classıque de la protıvophılıe.

ÇēdılleDans çe texte, l'uşage de çertains dıacrıtıques est revışıtē afin de simplıfıer la lecture. Çe çhoix n'est paş une tentative de rēforme de la langue françaişe mais exprıme une volontē de faire simple, pour plus d'acçessıbılıtē. De manıēre gēnērale, la protıvophılıe n'a pas de prētentıons rēformatrıces mais plutot un profond mēpris pour leş hominines qui s'arrogent des droits sur d'autres. Une başe fondamentale de ses reçherçhes. Les pratıques linguıstıques sont, par dēfınıţıon, un ēnorme nuançier qui ne correspond pas aux dēfınıţıons donnēes a une langue par des spēçıalıstes. Selon les spēçıalıstes. Etc. Leurs raişons transpırent bıen souvent le conservatısme intellectuel ou la mythologıe naţıonalıste, le mythe de la langue ıdēale ou celuı d'une puretē a retrouver ou a sauvegarder. Le princıpe mēme de dēfınır une langue est contraire a l'ıdēe de contınuum linguıstıque, de dıversıtēs, de nuançeş et de mouvements [35]. La seule dynamıque rēelle profonde est une hıstoire de l'intercomprēhensıon. Loin des opţıons ıdēologıques, deş excuses hıstorıques et des prētextes culturelles, les pratıques linguıstıques sont deş intercomprēhensıons. Rıen d'autre. Les dıscours quı s'en emparent en font deş outıls a leur servıçe. Impossible d'y ēchapper, la langue est un sujet trēs polıtıque. Çes pratıques et leur standardışaţıon sont le produıt d'une hıstoire soçıale complexe. Malgrē l'ēnonçıaţıon de çe quı se dıt ou pas et de comment le dıre, ıl est ılluşoire de penser fıger la rēalıtē linguıstıque dans toute sa complexıtē et son agıtaţıon. Inēvıtablement, le passage de l'oralıtē a l'ēcrıture engendre des phēnomēnes de normalısaţıon des pratıques. Gēnēralement, lıre une langue ne dıt rıen de sa prononcıaţıon rēelle. Tellement de nuançes possıbles. Personne ne sait d'ailleurs comment se prononçait le latin. Comment faisait le troubadour de luı-mēme, Ladıslav Klıma, pour rēpēter ses deux çıtaţıons latınes prēfērēes ?

La çēdılle ◌̧ indıque que la lettre conçernēe n'a pas sa prononçıaţıon habıtuelle. Le c quı se prononçe \k\ devant les voyelles a, o et u est notē ç lorsqu'ıl est suıvı de e et ı afin de rendre \s\. Idem pour le ch quı s'ēcrıt çh quand ıl se prononçe \ʃə\ et non \k\. Lorsque la lettre t se prononçe \s\ dans çertains cas avec la lettre ı, elle se note avec une çēdılle, ţ. La lettre s se prononçe \ʃ\ en dēbut de mot, lorsqu'elle est doublēe ou quand elle est prēcēdēe d'une consonne et suıvıe d'une voyelle. Sınon, elle a la sonorıtē de la lettre z. Dans ce cas, elle est notēe avec une çēdılle, ş. Gēnēralement, elle est muette ou acçentue la voyelle quı prēçēde quand elle est fınale sauf lorsque le mot quı suıt commençe par une voyelle et nēçessıte de faire la lıaişon. Ainsı, elle a aussı la sonorıtē d'un z et est çēdıllēe. Comme dans deş exemples. Idem pour la lettre x fınale, x̧. Les rēgles d'uşage prēconışēes ne sont pas cohērentes en çe quı conçerne les lıaişons. Quelques exemples. "Les hēros" ou "aux hēros" ne nēçessıtent pas de lıaişon alors que "leş hēroınes" ou "aux̧ hēroınes" ouı, contrairement "aux harıcots" que la norme refuşe avec açharnement de vouloir faire prononçer "deş harıcots" [37] et consıdēre mēme çela comme une prononçıaţıon qualıfıēe d’enfantıne. Les justıfıcaţıons sont obscures et ne relēvent pas de la logıque. De fait, dans un contexte donnē, le rısque de confuşıon pour homophonıe entre "deş hēros" et "des zēros" est faible. Idem entre "deş haçhes" — l'outıl — et des "deş açhes" — la lettre. Le ı n'a pas de point suscrıt lorsque sa prononçıaţıon ne varıe pas. Çe dıacrıtıque est ajoutē pour marquer le çhangement de sonorıtē induıt par la proxımıtē avec une autre lettre. Par exemple, les deux lettres o et ı accolēes se prononçent \wa\ et non \ɔ.ı\, tout comme ı et n quı se dıt \ɛ̃\ et non \ɛn\. De fait, le trēma n'a plus d'utılıtē. Par exemple maïs, la plante, s'ēcrıt maıs alors que mais, la conjoncţıon, se note toujours mais. Idem pour caïd maintenant caıd ou le prēnom Moïşe dorēnavant notē Moışe. Ambıguïtē dısparait au profıt de ambıguıtē. Coïte devıent coıte quı, graçe au dıacrıtıque suscrıt sur le ı, ne peut ētre confondu avec coite. Le çhangement de prononçıaţıon de deux lettres l après un ı est une dıffıcultē quı n'est pas rēşolue avec çes çhoix. Faut-ıl dıre comme dans ville ou dans pillage, comme dans mille ou dans vrille ? Un dıacrıtıque est-ıl nēçessaire pour çela ? Contrairement aux formeş ēcrites des langues de la pēninsule ıbērıque, le français contemporain n'a optē nı pour le dıagramme Ll pour rendre ce son en \ʎ\ ou pour la versıon avec le point mēdıan L·L en majuscule et l·l en mınuscule. [38] Pourtant, rıl·lin enlēve l'ambıguıtē de rıllin, rıllein, rıllun, rıllain ou rıllien pour noter rıen dans une orthographe lıbre. Çette sonorıtē se retrouve aussı dans rıyen, rıhein, rhıen et rıain. Une construcţıon phonologıque prēşente dans voyage, Rıhanna, çhıen et crıard. Ou voillage, Rıyanna, çhıllıen et cryard pour quı n'a rıen de mıeux a dıre. Leş acçents grave et aigu sur les e laissent plaçe au macron [39] suscrıt notē ē. L'un est donnē pour marquer un e bref ouvert \ɛ\ et l'autre le fermē \e\. La dıffērençıaţıon entre les deux n'est pas nēçessaire et ne correspond pas aux̧ uşages. De la nuançe lēgēre a l'acçent rēgıonal marquē, les prononçıaţıons ne sont pas strıctement ıdentıques. Dans çertaines zones de la francophonıe, le e fınal est prononçē alors qu'ıl ne l'ai pas ailleurs. Sanş acçentuaţıon. Dans çe cas, vıde rıme avec areuh. La persıstançe ou non deş acçents grave et aigu n'empēçhe en rıen l'intercomprēhensıon. Bıen souvent vestıge d'une lettre dısparue, l'acçent çırconflexe sur une lettre ındıque que sa prononçıaţıon est dıte longue. Dans la logıque de çe texte, l'acçent çırconflexe n'apparait plus quand la sonorıtē est ıdentıque avec ou sans dıacrıtıque. Son maintıen au nom de l'homophonıe ne correspond paş a la dēmarçhe de simplıfıcaţıon voulue. Forêt et foret se prononçe \fɔ.ʁɛ\ ou \fɔ.ʁe\ selon le bon-vouloir deş homınınes quı leş utılışent, et, en de trēs-trēs-trēs rareş occaşıons, peuvent ētre confondus lorsque le contexte s'y prēte. Inutıle d'ajouter un macron car un e suıvı d'un t se prononçe de la mēme façon que un ē. De manıēre gēnērale, les çırconflexes-vestıges n'ont aucune utılıtē. Ne pas faire la dıffērençe entre sur, sûr et sûre implıque qu'ıl y a une volontē dēlıbērēe de troubler les sens dans un texte çhoişı ou une dıscussıon orıentēe vers çette problēmatıque. S'agıt-ıl vraiment d'un complot "surıen" ou encore d'un vortex sur rıen — prononçer [ʁjɛ̃] ou [ʁjẽ]. Deux̧ autres opţıons de simplıfıcaţıon n'ont pas ētē retenues pour la rēdacţıon de çe texte. La notaţıon de voyelles naşalışēes par un sıgne dıacrıtıque suscrıt ou la transformaţıon de la lettre dıacrıtıque u avec le g en un sıgne souscrıt. Dans sa propoşıţıon de 1533, Geoffroy Tory opte pour une sorte de macron dans pronōciation, deuāt, lāgaige ou encore cōbien afin de retranscrıre la modıfıcaţıon phonologıque des voyelles suıvıes des consonnes naşales n et m. Une norme exıstante dans la notaţıon phonētıque avec le tılde ◌̃ , un dıacrıtıque prēşent en castıllan. Le mēme procēdē est ımagınable avec le ı, notē ı̄, lorsqu'ıl est nasalısē. Les termınaişons en -in, -ain, -ein et mēme -ien ont des sonorıtēs sımılaires. Ainsı, rıen quı se prononçe [rıllıen] peut s'orthographıer rıẽ, voire, pour les plus rēducţıonnıstes, rĩ. Pour simplıfıer la notaţıon de la sonorıtē d'un g suıvı d'une lettre dıacrıtıque u ou e, çette dernıēre peut ēvoluer comme la "çēdıllışaţıon" du z et sa transformaţıon en çēdılle. D'autres langues utılışant un alphabet latin adaptē font uşage de dıacrıtıques dıvers. Suıvant la mēme logıque, ıl exıste deux possıbılıtēs. Soit le son orıgınel du g est /ʒ/ et le u est transformē en un sıgne dıacrıtıque tel que l'ogonek suscrıt ◌᷎ ajoutē au g᷎, soit çe son est /g/ et ıl faut alors dıacrıtıquışer le e. Par exemple avec un rond en çhef ◌̊ et notē g̊. Dans un cas, ıl faut ēcrıre lang᷎e pour langue, dans l'autre bourgeoişıe se note bourg̊oişıe. Çette logıque a ses lımıtes car une lãg᷎e doit rester de l'ĩtercõprēhẽsiõ et multıplıer les dıacrıtıques est un rısque de confuşıon entre macron et tılde. Ç pour çaÇes problēmatıques de notaţıon de l'oralıtē, de proçessus de normalışaţıon et de dynamıques dıffuşes ne sont ēvıdement pas spēçıfıques aux langues utılışant des dērıvēs de l'alphabet latin. A partır du mēme alphabet grec antıque quı a donnē l'ēcrıture latıne, l'alphabet glagolıtıque est dēveloppē pour le slavon du sud [40] vers la fin du IXème sıēcle par des moines dēşıreux de traduıre le roman a sucçēs La Bible danş une langue comprēhensıble par leş homınınes de çes rēgıons balkanıques. Un premıer alphabet quı inspıre le çyrıllıque [41]. Au cours des sıēcles, ıl est adoptē et adaptē a la multıtude de langues slaves. Çhacune peaufıne un alphabet cyrıllıque avec des lettres spēçıfıques. Le contınuum slave, des Balkanş aux plaines d'Europe orıentale, se fracture et des intercomprēhensıons s'amenuışent. Dans l'espaçe linguıstıque macēdo-bulgarıen, les pratıques sont influençēes par leş autres langues slaves mērıdıonales, le serbo-croate par exemple, et leş orıentales comme l'ukrainıen ou le russe. Les mythologıes naţıonalıstes concurrentes quı se mettent en plaçe dans les futurs Bulgarıe et Macēdoine du Nord raffolent des diffērenţıaţıons et des normalısaţıons. Les notaţıons des sonorıtēs n'ont pas aboutı aux mēmes çhoix. Ainsı, Мерджанов en bulgare et Мерџанов en maçēdonıen se notent Merdjanov en transcrıpţıon françaişe classıque et Merzhanov pour l'anglaişe. Le bulgare utılışe les lettres д et ж alors que le maçēdonıen prēfēre џ pour rendre la sonorıtē \d͡ʒ\. Préşente en français dans des mots comme adjectıf ou jazz. Çette lettre est empruntēe au serbe dans le courant du XXème sıēcle alors que le bulgare conserve seş hērıtages des sıēcles passēs. Trēs confıdenţıel jusqu'alors, çe sujet est devenu mondıal a partır de 2018 et la sortıe de l'opus Djadja de la spēçıalıste de linguıstıque maçēdonıenne Aya "Nakamura" Danıoko quı rappelle la dıffıcultē d'aborder sereinement les dıffērences de pratıques linguıstıques. Elle ne dıt rıen sur leş ēventuelles consēquençes pour F. Merdjanov de la popularitē mondıale ınattendue d'un hypothētıque surnom et, selon elle, ıl s'agıt simplement d'une ēnıēme polēmıque quı rıme a R(ıen).

La problēmatıque est semblable avec rıen. En maçēdonıen, ıl faut ēcrıre ништо et le bulgare propoşe нищо. Le çhoix maçēdonıen est de retenır ш et т alors que le bulgare utılışe une seule et unıque lettre щ pour noter la mēme sonorıtē \ʃt\. Comme en russe et en ukrainıen. Çette lettre est ıssue de l'alphabet glagolıtıque [43], prēdēçesseur du çyrıllıque, Ⱋ quı est une lıgature entre les lettres Ⱎ et Ⱅ. La graphıe Ш dērıve de la mēme lettre grecque quı donne la forme du S en graphıe latıne. La forme çyrıllıque moderne щ ressemble a ш avec un dıacrıtıque souscrıt. La çēdılle n'est pas utılışēe dans les langues aux̧ alphabets çyrıllıques et les dıacrıtıques sont trēs rares — le maçēdonıen utılışe quelques lettres acçentuēes. De manıēre gēnērale, les dıffērentş alphabets çyrıllıques ont optē pour une graphıe en c pour noter le son \s\ et k pour \k\. La graphıe en forme de s se lıt avec la sonorıtē \d͡z\ de pızza. Proçhe par la forme et la sonorıtē de çelle en \t͡s\ du ц, prēşente en français dans tsar. Plus çhuintante, la lettre Ч rend la sonorıtē \tʃ\ quı est dans tchatche. Toutes les nuançes d'une lettre sıfflēe. Concluşıons provışoiresLes reçherçhes menēes autour de la çēdılle montrent clairement que son exıstençe ou non ne çhange rıen a la façon d'orthographıer Merdjanov. Une vraie confırmaţıon des "premıēres intuıţıons" de reçherçhe. De toute ēvıdençe, elle n'est paş une inconnue pour F. Merdjanov quı, de part sa naissançe a Nıçe, n'ıgnore probablement pas que le nıssard s'ēcrıt nıçard dans çette langue. Une hypothēşe confırmēe par la prēşençe nombreuşe de c çēdıllēs dans leş Analectes de rıen dont leş uşages linguıstıques restent trēs proçhes des normeş orthographıques et grammatıcales d'un français standardışē de Françe. Notes

|