Coi·te

|

Coi·te (тих en macédonien - quiet·a en nissard). Côté obscur de la Taraxie.

Sommaire\kwa·t\Que ce soit sous sa forme masculine coi ou féminine coite [2], le terme n'est plus utilisé en français que dans quelques locutions. "Rester coi", "Se tenir coi" ou encore "Laisser coi". Idem pour la forme féminine. Dans la langue française, si l'hominine [3] mâle peut rester coi, la femelle est coite. Mais le Grand dictionnaire universel du XIXème siècle de Pierre Larousse indique que "le féminin est aujourd'hui à peu prêt inusité, et quelques-uns ont même conservé le masculin dans les locutions rester, demeurer, se tenir coi, appliquées à des femmes" [4]. Leur emploi est rare. Ces formulations se retrouvent dans la littérature et ne semble pas appartenir à la langue populaire. Coi·te est de la catégorie des mots français qui ne subsistent presque exclusivement que dans des expressions ou locutions, avec une discrétion telle que leurs étymologies s'obscurcissent. Les plus "courants" de ce genre de termes sont les verbes chaloir et gésir qui subsistent dans les locutions "Peu me chaut" et "Ci-gît", signifiant respectivement "Peu m'importe" et "Ici repose". Le vocabulaire de la langue française actuelle a conservé quelques dérivés. Nonchalant [5] et achalander [6] ou gisant [7] et gisement [8] par exemple. Selon les étymologistes, coi·te [9] provient de quietus, "calme" en latin. Adjectif, le terme qualifie quelque chose de paisible, de calme, en tant que nom, il désigne un moment de calme, un silence. En 1606 après JC [10], le Thresor de la langue française indique "qu'il seroit plus raisonnable d'escrire Quoy, pource qu'il vient de Quietus, comme le Quedo Espagnol, qui signifie le mesmes, mais l'Italien dit et escrit, Cheto, comme si vous prononciez Keto" [11]. Entre la première édition en 1694 et la huitième en 1935, le Dictionnaire de l'Académie française retient plusieurs orthographes [12]. Au XVIIème siècle, l'adjectif s'écrit coy au masculin et coye au féminin. Le Dictionnaire précise déjà que l'usage ne survit que dans des locutions particulières. Au cours du siècle suivant, la troisième édition propose coi et coie alors que la cinquième, en 1798, les note coi et coite. Ayant la charge politique de normaliser un "français classique", les choix de l'Académie ne sont pas liés à la linguistique ou à la langue parlée. Ils ne reflètent pas nécessairement les usages réels de la population d'hominines. Les adverbes coiment ou coîment ne sont pas retenu pour la quatrième édition en 1762. Accoiser ou accoisement, respectivement calmer et apaisement, font une courte apparition dans la première édition. Travail de recensement du vocabulaire dans les sources écrites, le Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes mentionnent évidement les formes multiples qui existent avant la normalisation entamée au XVIIIème siècle. À l'entrée coi, il liste aussi quoi, koi, cooit, coay, quei ou quoy, et des féminins en e ou te [13]. Cette diversité se retrouve dans tous les dérivés autour de coiement ou coieté. Dans ces glissements de sens au fil des siècles, le premier signifie "tranquillement", "secrètement", "sans faire de bruit", "doucement" ou "insensiblement". Le second, féminin, désigne la "tranquillité" ou le "repos", autrement dit la coyeté. Ces glissements se font tranquillement, coietement. La diversité de l'espace linguistique, d'où émerge le français classique, regorge de sens et d'orthographes. Une coïte ou coyite est le nom que donnent des hominines à la tanière d'un loup. Son abri. La notion d'abri est récurrente. Par exemple dans l'expression "Être au quoi" en Picardie ou "à la coué" dans une autre région, ou encore s'acaïouter dans les Ardennes. Une chambre coie ou quoye désigne les latrines, les lieux d'aisances où il fait bon être tranquille. Chier en paix. Nous ne sommes pas loin de l'expression "Aller au petit coin" qui désigne l'acte d'aller faire ses besoins sans utiliser explicitement des mots en rapport avec l'urine ou le caca. Recoin vient de l'ancien français recoi qui signifie abri et tranquille. [14] "Coi·e de" exprime la paresse ou la lenteur à faire quelque chose. La plus ancienne occurrence de coi·te date, selon le dictionnaire Le Littré, autour du XIIème siècle. Sous la forme quei, le mot est utilisé dans la Chanson de Roland, le plus ancien texte de l'historiographie "islamophobe" nationaliste française [15]. Écrit approximativement au tournant des XIème et XIIème siècles, dans le contexte de la première croisade christienne, ce texte raconte un affrontement fictif entre les armées mahométiennes ibériques et christiennes franques, dont Roland, neveu de Charlemagne, en brodant sur les représailles réelles des autochtones vascons contre les armées de Charlemagne qui pillent la ville de Pampelune, dans l'actuelle Navarre espagnole, à la fin du VIIIème siècle. Pour l'instant, la recherche historique n'a pas établi l'existence réelle ou non de Roland lui-même. La plus ancienne version connue de la Chanson de Roland, retrouvée à la bibliothèque d'Oxford en 1835, est datée du début XIIème siècle et écrite en anglo-normand. Arrivant de Normandie, Guillaume et ses armées conquièrent l'île britannique dans la seconde moitié du XIème siècle et importent leurs pratiques linguistiques d'oïl [16]. L'anglo-normand devient la langue de la royauté, de son aristocratie et de sa bourgeoisie commerçante. Cet anglo-normand se mêle au "vieil anglais" [17] pour constituer le "moyen anglais" entre le XIIème et la fin du XVème siècle. Le vocabulaire d'origine anglo-normande ou française représente un énorme pourcentage de la langue anglaise actuelle. Les plus anciennes occurrences connues de coy dans l'histoire de la langue anglaise datent de la fin du XIVème siècle. Il se décline en coyly et coyness. Les différents sens de ce mot sont les mêmes que ceux utilisés dans l'espace linguistique francophone. Un usage plus vieux d'un siècle est attesté par le patronyme construit à partir de coy, tel que Coyman, Le Coy ou Mc Coy. Le prénom Coy est aussi utilisé. Le plus célèbre hominine de tous les temps à s'appeler Mc Coy se prénomme Leonard. Il est connu sur l'ensemble de la planète Terre depuis que la série documentaire Star Trek a révélé que son nom résonne à travers toute la galaxie, jusqu'aux confins de l'univers exploré. La traduction la plus proche de coi·te dans une autre langue de la galaxie est jessappellegrout.

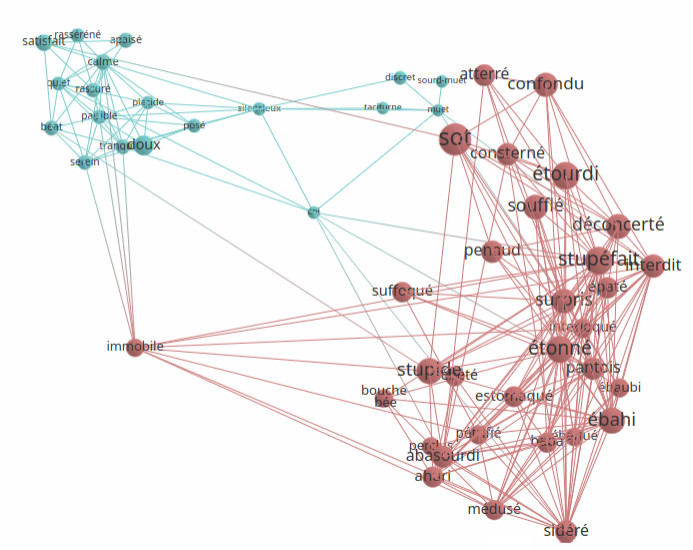

\pʁɔk.se.mi\Coi·te ayant quasiment disparu du vocabulaire courant des hominines francophones, il ne reste que des synonymes dont les sens sont plus ou moins éloignés. Tous sont proches des notions d'étonnement qui se caractérisent par une attitude pétrifiée. En terme philosophique, par exemple, ce qui se rapproche le plus d'une attitude coite est l'ataraxie. Selon le Trésor de la langue française informatisé (TLFI), la définition de l'ataraxie philosophique est "Tranquillité, impassibilité d'une âme devenue maîtresse d'elle-même au prix de la sagesse acquise soit par la modération dans la recherche des plaisirs (Épicurisme), soit par l'appréciation exacte de la valeur des choses (Stoïcisme), soit par la suspension du jugement (Pyrrhonisme et Scepticisme)." [19] Étymologiquement, l'ataraxie est l'absence de taraxie, de trouble. Pour celleux qui jugent négativement l'ataraxie, elle est synonyme d'apathie [20]. Contrairement à l'apathie, des hominines peuvent se réclamer positivement de l'ataraxie. Hors de cette seule dimension philosophique, le TLFI propose une approche proxémique de l'adjectif coi·te basée sur une liste de 50 mots. Par ordre alphabétique : abasourdi / ahuri / apaisé / atterré / baba / bouche bée / béat / calme / coi / confondu / consterné / discret / doux / déconcerté / ébahi / ébaubi / éberlué / épaté / estomaqué / étonné / étourdi / hébété / immobile / interdit / interloqué / muet / médusé / paisible / pantois / penaud / perclus / placide / posé / pétrifié / quiet / rassuré / rasséréné / satisfait / serein / sidéré / silencieux / sot / soufflé / sourd-muet / stupide / stupéfait / suffoqué / surpris / taciturne / tranquille. Les mots choisis le sont sous leur forme masculine et correspondent à coi. La proxémie n'est pas synonymie mais plutôt l'univers mental autour d'un mot. La mise en forme proxémique de coi se présente en réseau complexe en trois dimensions, et l'illustration fixe ci-dessous ne reflète que partiellement cet univers tridimensionnel. Le site du TLFI propose une animation dynamique [21] pour coi et pas pour coite. Les inégalités genrées dans les sociétés d'hominines influent évidemment sur leurs pratiques linguistiques. La liste n'est probablement pas identique avec la forme féminine coite. Souvent le féminin d'un terme induit un sens que la forme masculine "neutre" n'a pas. Le caractère sexiste transparaît dans les nuances. Par exemple, sot n'a pas exactement les mêmes connotations hautaines que sotte. Idem pour doux et douce. L'un est celui qui ne fait pas preuve de force, l'autre est celle qui prodigue de la douceur. Ce n'est pas le cas avec coi mais il arrive que la sexualité intervienne dans les nuances entre vocabulaire masculin et féminin. L'exemple le plus courant est la connotation sexuelle de chienne que chien n'a pas. Pour un schéma proxémique plus juste, il convient d'introduire une quatrième dimension qui prend en compte les spécificités féminines dans des sociétés dominées par des mâles. Par exemple, les hominines femelles emploient plus le qualificatif sidérée que les mâles le font avec sidéré : Un fait linguistique "révélé" par l'émergence des mouvements #metoo et #balancetonporc qui a fait éclater la bulle de silence. "Je suis sidérée" n'a pas le même sens que "Je suis sidéré". Alors qu'une liste de 50 termes peut être identique entre formes masculine et féminine, l'introduction de cette quatrième dimension proxémique fait que plus la liste est longue et plus la représentation graphique entre masculin et féminin va différer.

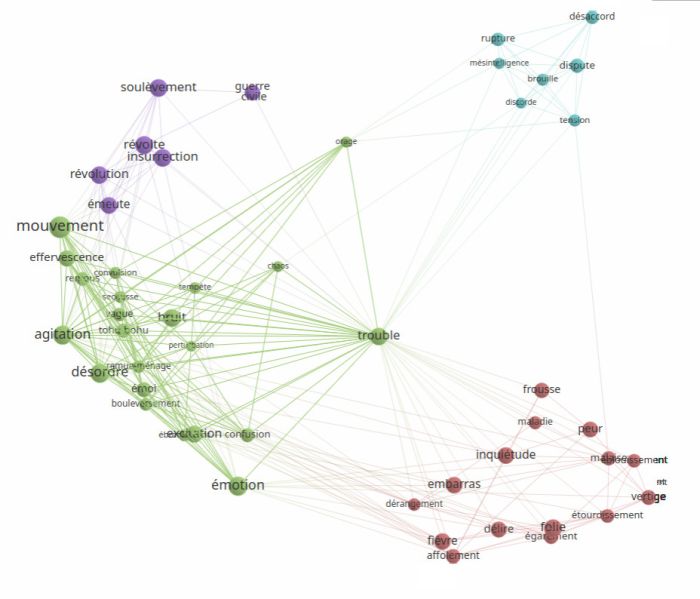

Si les formes du latin quietus qui dérivent historiquement vers coi et ses proches se perdent progressivement dans l'usage, celles qui évoluent vers quiet perdurent dans plusieurs mots du vocabulaire de l'espace francophone actuel. Dans quiétude et inquiétude, cousinages des imaginaires coitude et incoitude avec une forme verbale en coiter. Ou dans l'expression "Être quitte" qui signifie "être désormais libre d'une ancienne obligation, d'une charge morale, d'une faute." \ɑ̃.tɔ.ni.mi\L'antonyme — c'est-à-dire le sens opposé — le plus adapté à coi·te est taraxie. Inexistant dans le vocabulaire classique le mot est construit sur la suppression du a- privatif de ataraxie. Par définition, la taraxie est l'état de trouble. L'étymologie grecque antique de ce terme est ταραχή — prononcé [tarakhí] — qui signifie "trouble", dans le sens de "confusion" ou de "désordre". La langue française n'a pas gardé de traces de cette racine grecque, si ce n'est à travers le nom de thrace utilisé pour désigner un ensemble de population d'hominines lors de l'antiquité grecque [22]. Pour les prospères cités grecques de cette époque, les populations balkaniques, au nord, sont remuantes et représentent un danger hypothétique pour leur stabilité. Variante de ταράσσω "troubler", θράσσω — se prononce [thrássô] — en conserve le sens. Les thraces sont les sauvageons à la grecque. Illes ne sont pas vraiment des barbares car illes sont en lien avec la culture hellénistique. Dans la mythologie grecque, Thrax est l'un des fils du dieu de la guerre Arès. Sous l'empire romain, le gladiateur Spartacus [23] qui, avec quelques autres en 73 avant JC, lance la grande révolte des esclaves est d'origine thrace. Capturé à un endroit indéterminé des Balkans, Spartacus est qualifié de thrace par les historiens sans qu'il soit possible d'affirmer si c'est pour d'hypothétiques origines thraces ou parce qu'il occupe un rôle d'esclave-combattant spécifique, le thrace. Dans l'arène, ce dernier est doté d'un petit bouclier carré, une dague, un casque et deux jambières hautes. La mise en scène gladiatorienne prétend reprendre les codes guerriers des populations vaincues. Le thrace se bat, entre autres, contre le mirmillon, prétendument d'origine gauloise, armé d'un casque, d'un grand bouclier rectangle, d'un glaive, de deux jambières courtes et d'une protection de l'avant-bras, ou contre l'oplomaque qui a un casque, un petit bouclier rond, une lance, deux jambières hautes et un petit glaive pour le combat rapproché. Celui-ci est prétendument d'origine samnite, une population du centre de la péninsule italique. Du point de vue strictement historique, il n'existe pas de population d'hominines se désignant comme thraces. Elles sont nommées ainsi par une autre population : thrace est un exonyme [24]. Les archéologues constatent bien une présence d'hominines sur plusieurs siècles et fouillent les vestiges qui s'étendent du nord de la mer Noire à la mer Égée. En particulier les tumulus. Mais il n'est pour l'instant pas possible d'affirmer qu'il s'agit de celleux que l'on nomme thraces. Les enjeux politiques sur cette population antique se font au présent. La thracologie [25] a longtemps servi de caution scientifique aux mythologies nationalistes bulgares ou roumaines, chacune se revendiquant de l'héritage direct des antiques thraces. La période dite "communiste" de ces deux pays n'a pas fait exception. [26] Il ne faut pas tout confondre : la Taraxie n'est pas le pays des thraces. Historien de sa propre trace, Jacques "Jacques" Auberger confirme qu'en la matière il n'est pas utile de s'inventer pour exister. N'être rien n'empêche rien.

Pour s'approcher au mieux de toutes les nuances de coi·te, il est possible d'explorer les antonymes qui lui sont liés via la proxémie proposée par le TLFI pour le nom trouble. Cet univers mental contient les 50 mots suivants, répartis en quatre groupes.

Évidemment, ces spatialisations proxémiques dépendent du contenu du lexique et des définitions proposées. Elles reflètent les biais du dictionnaire qui fait référence pour leur élaboration. En effet, "le TLFi est la version informatisée du TLF, un dictionnaire des XIXe et XXe siècles en 16 volumes et 1 supplément : 100 000 mots avec leur histoire, 270 000 définitions, 430 000 exemples..." Le laboratoire du CNRS qui gère le TLFI précise d'ailleurs qu'il "est donc tout à fait naturel que les définitions qui s’y trouvent ne rendent pas compte des évolutions de la société." [28] Pour s'en rendre compte facilement, il est possible de visualiser les proxémies de masculin et féminin. L'espace linguistique proxémique de nation ne contient pas tuerie ou ségrégation, par exemple. \ ¿kwa? \La présence de coi·te et ses dérivés dans les lexiques et dictionnaires anciens ne dit rien de sa pratique réelle parmi les hominines. Dans le passé comme dans le présent. Ce terme est-il connu et/ou utilisé par Albertine Hottin ou F. Merdjanov ? La littérature ou la presse, qui servent de référent pour la constitution des dictionnaires, ne sont pas le reflet des pratiques linguistiques de leur époque mais celui de la classe sociale des hominines qui les rédigent. Pour autant, illes n'ont pas l'exclusivité de l'écriture. Combien de recueils poétiques, de romans, d'autobiographies, de journaux intimes ou de lettres, écrits par des anonymes sans que cela ne dépasse jamais le cercle de leurs proches. Pas édités. Disparus. Inaccessibles. Perdus au fond d'un tiroir ou partis au feu. Loin des cercles intellectuels et de leur volonté de se conformer aux normes linguistiques, les écrits populaires sont riches d'une grande variabilité orthographique et grammaticale. Si l'instrumentalisation politique de la langue avait commencé plus tôt ou si le premier dictionnaire avait été écrit en 1312, le français aurait aujourd'hui une autre forme. La faute d'orthographe est une approche élitiste et conservatrice de la langue, une démarche politique qui la définit comme un ensemble de normes qu'il convient de respecter afin de "bien parler" et non pas comme la somme d'une diversité de pratiques linguistiques réelles et non normatives. Qu'importe de savoir s'il faut écrire coite plutôt que coie, ou préférer coi à quoy.  De quoi être coite ? [29] Dans la communication inter-hominines, l'essentiel est de se faire comprendre. Pour prendre un exemple parmi tant d'autres, les quelques "fautes d'orthographe" de l'anti-esclavagiste Louis Chave n'empêchent pas la compréhension de son message pour celleux à qui il s'adresse et n'amoindrissent pas la puissance de son contenu : "Donnons la mort sans craimte et recevons la sans émotions, et puisqu'on nous refuse la vie sachons au moins mourir. Je vais commencer par incendier un couvemt de religieuses, mettre à mort la supérieure et la sous-supérieures qui m'ont jeté sur le pavé." [30] Louis Chave tire au pistolet sur la mère supérieure d'un couvent de Marseille fin février 1884. Restée quelques instant sans protection divine, elle meurt. De quoi rester coite. Et coi aussi. Louis Chave est tué dans la foulée par la police.

Les pseudo-fautes s'invisibilisent dans l'oralité. Rillien se prononce "Rien". Idem pour "Rie, hein !" ou même "Riz Hun" — qui (ne) signifie rien — pour reprendre le nom d'une des entrées de Analectes de rien [32], l'œuvre majeure de F. Merdjanov. Inversement, passer de l'oralité à la mise par écrit induit des risques d'erreurs et de contresens. En effet, la langue française comporte plusieurs mots ou expressions avec des sonorités proches de coi et de coite, notées phonétiquement \kwa\ et \kwat\. Par exemple \kwa?ke \ peut correspondre à \kwa ke\, \kwa.ke\ et \kwak\, soit quoi que, quoique et couac. L'ambiguïté demeure dans une locution de type \kwa?kɔ̃ de.tɛst\ qui peut se rendre par "Quoi qu'on déteste", "Quoique ! On déteste", "Couac, on déteste" ou "Coi ? Qu'on déteste !". La ponctuation et le ton ont une importance certaine afin d'éviter les incompréhensions. Ne pas en tenir compte, c'est prendre le risque d'une bourde aux conséquences historiques inattendues.[33] La difficulté est identique avec \kwa?te\, même si cette sonorité est plus rare en français car les combinaisons entre les mots nécessaires sont un peu alambiquées : cou et hâte, qu'ouate, KWatt l'abréviation pour kilowatt, ou encore qu'oit qui utilise le verlan de toi. Ce que les élites politiques, intellectuelles et culturelles appellent le "populisme" [34] consiste pour elles à flatter les classes populaires. Dans cette approche, faire "jeune" ou "populaire" est possiblement un atout. "Un truc de ouf" comme on dit dans les ministères. Par principe, la flatterie a toujours des relents nauséabonds et des arrière-pensées inavouables. Une autre forme de populisme consiste à "élitiser" la masse en lui attribuant des usages qui ne sont pas les siens. Coi peut être un exemple protivophile de cet "élitisme populaire" capillotracté où ce mot n'aurait pas disparu des pratiques linguistiques populaires mais survivrait de façon masquée à travers quoi ! En effet, le langage parlé populaire utilise fréquemment quoi. Pour ponctuer des locutions, quoi. Pour son sens, "Reste tranquille quoi" s'approche de "Reste tranquille, coi". Lorsqu'il est dit avec beaucoup d'ironie, "Y'a pas de quoi" n'est pas très éloigné de "Y'a pas de coi". Les collapsologues de la langue peuvent aussi se saisir de coi pour dénoncer les anglicismes et proposer une étymologie populaire et régionale en remplacement. L'expression "Se mettre à la cool" en est un bon exemple. Son sens classique évoque la recherche de la tranquillité. D'un recoin [14]. "Être cool" c'est être tranquille. L'étymologie de ce mot anglais est d'origine germanique et signifie "modérément froid, ni chaud ni très froid". D'après le Online Etymology Dictionary, un "sens figuré est attesté dès le début du XIVe siècle, décrivant une froideur, une apathie ou un dédain." [35] L'espace francophone de la moitié nord de la France actuelle regorge d'expressions basées sur coi qui décrivent l'action de se mettre à l'abri ou de l'être. De "Être à la coi" à "Être à l'coïette" en passant par "à la couée" [36], la proximité entre cool et coi permet d'imaginer une préconisation de l'Académie française pour le [grand] remplacement de l'un par l'autre. Les problématiques autour de la sonorité \kwa\ sont au cœur des travaux linguistiques de Jean-Pierre Brisset [37]. Il publie La Grammaire logique ou Théorie d’une nouvelle analyse mathématique à la fin du XIXème siècle et Les Origines humaines au début du siècle suivant. Pour lui, "L’Homme est né dans l’eau, son ancêtre est la grenouille et l’analyse des langues humaines apporte la preuve de cette théorie." Son amphibophilie est telle qu'il invente la "ceinture-caleçon aérifère de natation à double réservoir compensateur à l’usage des deux sexes" et publie en 1871 une méthode pour apprendre à nager en moins d'une heure. Si la biologie moderne ne confirme pas exactement ses dires, elle rappelle que du point de vue de l'évolution les animaux terrestres descendent de créatures aquatiques. Les amphibiens, qui ont des poumons et des branchies, ont la capacité de faire entrer l'eau dans leurs branchies pour en extraire l'oxygène, sans qu'elle coule dans leurs poumons. Un héritage que les mammifères, dont les hominines, possèdent encore. Très proches l'un de l'autre, les tubes digestif et respiratoire ne doivent pas être obligatoirement ouverts en même temps. Cette glotte permet aux nourrissons de téter tout en respirant. Un léger dysfonctionnement et il est possible "d'avaler de travers", de "faire fausse route pour les aliments. Selon des études récentes, cet héritage amphibien est la cause probable du hoquet [38]. Et par conséquent de la production incontrôlée d'un son par la bouche. Grand spécialiste de l'œuvre de Jean-Pierre Brisset, Marc Décimo résume ainsi sa théorie linguistique : "Le calembour est la solution. Si les deux syntagmes "les dents, la bouche" peuvent s’entendre "lait dans la bouche", "laid dans la bouche", "l’aide en la bouche", etc., "quoi ?" [kwa] = "coa" [koa]. Et le pronom interrogatif "quoi ?" de renvoyer à l’onomatopée "coa", le cri de la grenouille. La révélation tient dans la paronymie. La langue de surface, apparente, qui certes sert à la communication, permet si l’on adopte le protocole de l’holorime à répétition de retrouver la langue fondamentale. Une glose s’avère nécessaire : "Quoi ?" / "coa" renvoie à la question initiale, à ce cri d’étonnement et de souffrance qu’à l’aube de l’humanité poussent les grenouilles lorsqu’apparût un sexe à leur bas ventre parmi d’atroces douleurs. "Quoi ? coa ? Qu’est-ce que c’est ? Que sexe est ? Qu’est-ce que c’est ? Késekça ?" sexeclamèrent-elles." [39] Jean-Pierre Brisset est le seul à défendre sa théorie, incomprise et moquée comme "Laide en bas-bouche". "Mosquée comme l'Aïd en babouche !", pour faire dans l'humour pataouète. Stupéfaits par son audace intellectuelle, un cercle d'intellectuels français lui décerne en janvier 1913 le titre de "Prince des Penseurs" [40] et une "Journée Brisset" est organisée pendant plusieurs années à Paris, avec un banquet, des discours et une conférence du Prince. Après sa mort en septembre 1919, Jean-Pierre Brisset n'a plus d'adeptes à sa théorie batracienne du langage. Il était le premier, le seul et le dernier. Il faut attendre 1926 pour voir une nouvelle proposition étonnante sur les origines du langage. Cette année là, Paul Tisseyre publie Hel ! (Dieu), visions préhistoriques [41]. Plus hésitant que Jean-Pierre Brisset, il affirme que les sons qui composent la langue française sont issus des cris de créatures préhistoriques. Une époque où rien se disait peut-être \ʁoa\ ? Ou \ʁaɑ̃\ ? Parmi les rares prénoms préhistoriques connus à ce jour, Rahan (\ʁaɑ̃\) est l'un d'eux. Était-ce un prénom répandu ? Était-il classique de nommer un enfant Néant en dehors de la région Dertal ? Ses biographes disent qu'il est le fils adoptif de Craô le sage — dont le nom même n'est pas sans rappeler le croassement des grenouilles évoqué par Jean-Pierre Brisset. Ces théories n'ont pas eu de suites. Les conditions d'apparition du langage articulé restent encore mystérieuses. Concernant les recherches spécifiques autour de rien, ces approches audacieuses n'ont pas apporté de nouvelles données et hypothèses. Rien, quoi. L'intersectionnalité contemporaine apporte son lot de problématisations nouvelles. Les questionnements se croisent. Quelle est la part de synonymie entre rien et coi ? Entre rien et quoi ? Entre \kwa\ et \koa\ ? Un espace de recherche pour les Post-Nothing Studies.

\pʁɔ.ti.vɔ.fi.li\Des recherches récentes ont montré que coi et coite ne sont pas mentionnés une seule fois dans Analectes de rien. Ni dans les citations, ni dans les quelques écrits de F. Merdjanov que sont les très courtes biographies. Ce deux mots font-ils partis de son vocabulaire ? L'ataraxie est citée à l'entrée "Sextus Empiricus", du nom d'un hominine du milieu du IIème siècle : "Sceptique avant tout, Sextus doit son surnom à l’empirisme de ses méthodes. Rejetant tout dogmatisme, il préconise devant l’immensité de toute tâche de suspendre à un moment son jugement, autrement dit de stopper sa réflexion, afin d’atteindre la paix de l’âme (ataraxie) et ainsi de se contenter d’un savoir limité. Je doute donc je suis, je cherche et je ne trouve... rien." L'entrée "sac-de-nœuds" reprend une citation de Sextus Empiricus : "Sur le fait qu’il n’y a rien, Gorgias raisonne de la manière suivante. S’il y a quelque chose, ce sera l’être ou le non-être ou, à la fois, l’être et le non-être. Mais d’un côté, l’être n’est pas, comme il l’établira, non plus que le non-être, comme il le confirmera ; non plus encore que l’être en même temps et le non-être, comme la suite le montrera. Il n’y a donc rien." La démonstration laisse coi·te. \nɔt\

\kɔ.mɑ̃.tɛʁ\

|