Tarare : Différence entre versions

m (→Origines) |

m (→Autopsies) |

||

| (98 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||

| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||

== Précisions == | == Précisions == | ||

| − | L'article de Pierre-François Percy, paru en 1805 après JC<sup>Ⓒ</sup> <ref> | + | L'article de Pierre-François Percy, paru en 1805 après JC<sup>Ⓒ</sup> <ref>Célèbre marque de distributeur automatique de pain, de vin et de poisson. </ref> dans le ''Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc.'' <ref name="#per">Professeur Percy, "Mémoire sur la polyphagie", ''Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc.'', 1805 - [https://archive.org/details/BIUSante_90146x1805x09/page/86/mode/2up En ligne]</ref> sous le titre "Mémoire sur la polyphagie" <ref name="#pol" />, est la seule et unique source historique concernant Tarare. Tous les écrits postérieurs reprennent les informations contenues dans cet article de Percy. Les détails biographiques et les descriptifs physiques proviennent de la rencontre entre Percy et Tarare dans un contexte hospitalier. |

== Origines == | == Origines == | ||

| − | Simplement appelé Tarare, Percy affirme que cela est plutôt un surnom que son patronyme. | + | [[Fichier:Glout.jpg|200px|vignette|droite|Photo non contractuelle]] |

| + | Simplement appelé Tarare, Percy affirme que cela est plutôt un surnom que son patronyme. Le prénom de cet hominine <ref>Les hominines sont une espèce omnivore qui fait sortir par l'anus tout ce qui entre par la bouche. </ref> mâle <ref>Les mâles sont une des composantes des hominines qui est dotée d'une sorte de bouton d'arrêt d'urgence entre les cuisses qu'il faut frapper pour le déclencher. Le plus simple est le coup de pied. </ref> est inconnu. Plusieurs hypothèses peuvent être retenues. En tant que patronyme, dans la seconde moitié du XVIII<sup><small>ème</small></sup> siècle, Tarare est attesté dans la région Rhône-Alpes, au centre-est de la France, essentiellement dans le département de l'Ain selon le site de généalogie ''Geneanet'', et il existe une petite ville portant ce nom au nord de Lyon. Sans donnée biographique, il n'est pas possible de confirmer à travers les registres d'état civil sa naissance ou son existence administrative dans cette ville. L'autre hypothèse évoquée est une référence au personnage de Tarare dans l'opéra du même nom. Créé par le compositeur vénitien Antonio Salieri et l'écrivain français Beaumarchais, cet opéra en 5 actes est joué pour la première fois en juin 1787 à Paris <ref>''Tarare'', 1787 - [https://fr.wikisource.org/wiki/%C5%92uvres_compl%C3%A8tes_(Beaumarchais)/Tarare En ligne]. Voir Francine Lévy, "Tarare : l'opéra de Beaumarchais dont Mozart n'a pas écrit la musique", ''Bulletin de l'Association Guillaume Budé'', 1992 - [https://doi.org/10.3406/bude.1992.1493 En ligne]. "Beaumarchais et Salieri – TARARE, une vision de l'avenir : la Révolution avant la Révolution & Wagner avant Wagner" sur le site ''Opéra critiques'' - [http://operacritiques.free.fr/css/index.php?2016/05/18/2811-beaumarchais-et-salieri-tarare-une-vision-de-l-avenir En ligne]. Quelques extraits de l'opéra sont à écouter.</ref>. L'histoire se passe dans le lointain royaume fictif d'Ormuz, dirigé par le tyran Atar. Ce dernier jalouse la popularité de l'un de ses soldats, Tarare, dont il enlève la femme et tente de le faire assassiner. Finalement Atar se suicide et Tarare prend sa place avec le soutien populaire. Deux ans avant le renversement de la monarchie en 1789, l'opéra aborde le sujet délicat de la tyrannie et de l'absolutisme <ref>En 1790, il est remanié et joué de nouveau sous le titre ''Le couronnement de Tarare''. En 1795, dans une nouvelle version de l'histoire une république est proclamée après le renversement d'Atar, plutôt qu'un couronnement de Tarare. </ref>. Chroniqueur des nuits parisiennes, Restif de La Bretonne s'emballe : "''Jamais l'Opéra n'eut rien d'auſſi attachant, d'auſſi divertiſſant, en donnant à ce mot la ſignification d'amusement complet. La musique en eſt délicieuse, ét on la trouve telle, ſans connaiſſance de l'art.''" <ref>Restif de La Bretonne, ''Les Nuits de Paris'', tome 7, 1789 - [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6541282c/f90.image En ligne]</ref> Le succès est au rendez-vous. Rien que pour l'année 1787, trente trois représentations sont données. Comme cela se fait souvent à cette époque <ref>Pauline Beaucé, ''Parodies d’opéra au siècle des Lumières'', Presses universitaires de Rennes, 2013 - [https://doi.org/10.4000/books.pur.80603 En ligne]. Pauline Beaucé, Lucie Thévenet, "Persée armé de pied en cap : réécritures lyrique et parodique sur la scène française (XVIIe-XVIIIe siècles)", ''GAIA. Revue interdisciplinaire sur la Grèce ancienne'', 2014 - [https://doi.org/10.3406/gaia.2014.1631 En ligne] </ref>, deux parodies sont publiées rapidement : ''Histoire de Tarare, suivie de quelques réflexions sur l'Opéra du même nom'' <ref>Carré de Belleville, ''Histoire de Tarare, suivie de quelques réflexions sur l'Opéra du même nom'', 1787 - [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k98004464 En ligne]</ref> d'un certain Carré de Belleville et ''Errata, parodie de Tarare'' de M.F.L.B**** <ref name="#err">''Errata, parodie de Tarare'', M.F.L.B****, 1787 - [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k310620c En ligne]</ref>. Une troisième, sous la plume de Louis-François Grosley, ''Parodie de Tarare'' est prévue en 1787 au théâtre de l'Ambigu comique à Paris avant d'être déprogrammée <ref>Cité dans "Louis-François Grosley", ''Dictionnaire des journalistes'' - [https://dictionnaire-journalistes.gazettes18e.fr/journaliste/367-louis-francois-grosley En ligne]</ref>. Aucune de ces trois parodies n'est montée en spectacle. Par contre, ''Lanlaire ou le chaos'' <ref>Louis Bonnefoy de Bouyon, ''Lanlaire ou le chaos'', 1787 - [http://www.theaville.org/kitesite/index.php?r=pieces/afficher&id=101 En ligne]</ref> est au programme du Théâtre Italien en juillet 1787. Écrite par l'abbé Louis Bonnefoy de Bouyon, cette parodie du ''Tarare'' du duo Salieri-Beaumarchais n'obtient pas le même succès que l'original. Le ''Courier lyrique et amusant ou Passe-temps des toilettes'' <ref>''Courier lyrique et amusant, ou Passe-temps des toilettes'', n°15, août 1787 - [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1414892n/f44.image En ligne]</ref> précise que l'on y retrouve "''que le ridicule de l'opéra''" et le ''Journal de Paris'' est incisif : "''Ce genre, le plus facile & le dernier de tous, eſt au-deſſous de rien quand il n'eſt pas traité avec quelqu'eſprit, & c'eſt malheureuſement ce qui manque le plus à la parodie nouvelle''" <ref>''Journal de Paris'', n°209, 28 juillet 1787- [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1055557m/f3.image En ligne]</ref>. Restif de La Bretonne n'hésite pas à se joindre aux huées du public <ref>''Mes inscripcions. Journal intime de Restif de la Bretonne (1780-1787)'', 1889 - [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k64169346/f448.image En ligne]</ref>. La parodie ''Bagare'' <ref>Jacques Mague de Saint-Aubun, ''Bagare'', 1787 - [http://www.theaville.org/kitesite/index.php?r=pieces/afficher&id=27 En ligne]</ref>, une comédie en deux actes et en prose, de Jacques Mague de Saint-Aubun est montée pendant plusieurs mois au théâtre de l’Ambigu-Comique. Idem pour ''Turelure ou le cahos perpétuel'' <ref>Jean-Nicolas Braban, François-Marie Mayeur de Saint-Paul, ''Turelure ou le cahos perpétuel'', 1787 - [http://www.theaville.org/kitesite/index.php?r=pieces/afficher&id=233 En ligne]</ref>, une comédie burlesque en trois actes et un prologue, qui se joue au théâtre des Grands Danseurs du Roi jusqu'en septembre 1787. Ou encore ''Tarare aux Porcherons'', présenté comme un pantomime pyrrhique et burlesque, et annoncé au jardin Ruggieri, dans le quartier festif des Porcherons <ref>Sur le jardin Ruggieri - [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1265562p En ligne]</ref>. Plus d'une dizaine de parodies de ''Tarare'' sont connues et présentées au public pendant le seconde moitié de l'année <ref>Pauline Beaucé, ''Errata ou comment corriger et interpréter Tarare (Beaumarchais/Salieri)'', juin 2010</ref>, dont ''Lanlaire Ponpon'', ''Colin-Maillard'' <ref>J.-S. Quiney, ''Colin-Maillard'', 1787 - [http://www.theaville.org/kitesite/index.php?r=pieces/afficher&id=37 En ligne] </ref>, ''Bernique ou le Tyran comique'' <ref>Louis-François Archambault dit Dorvigny, ''Bernique ou le Tyran comique'', 1787</ref>, ''Fanfare ou le Garde-chasse'', etc. <ref>Pauline Beaucé, "À opéra réformé, parodie réformée ? Parodier le genre sérieux à la fin du XVIIIe siècle", ''Parodies d’opéra au siècle des Lumières'', Presses universitaires de Rennes, 2013 - [https://doi.org/10.4000/books.pur.80639 En ligne]</ref> | ||

| + | |||

| + | En plus de ces parodies, ''Tarare'' suscite textes et critiques dès 1787. Du ''Discours préliminaire de l'opéra de Tarare, appauvri de notes'' <ref>Beaumarchais, ''Discours préliminaire de l'opéra de Tarare, appauvri de notes'', 1787 - [https://www.loc.gov/resource/muspre1800.101017/?sp=3&st=image En ligne]</ref> écrit par Beaumarchais lui-même et signé "Par une Société d'indifférens" à l'anonyme ''Analyse critique de Tarare'', en passant par le ''Récit du portier du sieur Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais'' d'Antoine de Rivarol, une satire en vers qui a "''trois pages de texte, une de notes.''" <ref>André Le Breton, ''Rivarol : sa vie, ses idées, son talent, d'après des documents nouveaux'' - [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1174464w/f295.item En ligne]</ref> Dans son ''Discours préliminaire'', Beaumarchais explique qu'il emprunte le nom de Tarare à un conte écrit par Antoine Hamilton, un écrivain britannique d'expression francophone. Dans son ''Histoire de Fleur d'Épine'', un personnage s'appelle ainsi. Il est un obscur écuyer dans un royaume du Cachemire, sur les pentes de l'Himalaya, gouverné par un calife. Il est question de sorcières et de jeunes hominines femelles à sauver. Dans ce conte, le nom Tarare a la particularité d'être répété irrépressiblement par celleux qui l'entendent. | ||

| + | |||

| + | <blockquote>''Mon ami, lui dit-il, comment vous appelez vous? Tarare! répondit-il. Tarare ! dit le calife. Tarare ! dirent tous les conseillers. Tarare ! dit le sénéchal. Je vous demande, dit le calife, comment vous vous appelez. Je le sais bien, sire, répliqua-t-il. Eh bien, dit le calife ? Tarare, dit l'autre, en faisant la révérence. Et pourquoi vous appelez-vous Tarare ? Parce que ce n'est pas mon nom. Et comment cela, dit le calife ? C'est que j'ai quitté mon nom pour prendre celui-là, dit- il; ainsi, je m'appelle Tarare, quoique ce ne soit pas mon nom. Il n'y a rien de si clair, dit le calife'' <ref>Antoine Hamilton, ''Histoire de Fleur d'Épine'', 1730 - [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1056776z?rk=171674;4 En ligne]</ref></blockquote> | ||

| + | |||

| + | ''Tarare'' est si populaire en 1787 que l'almanach de 1788 mentionne une fête de Tarare dans son calendrier. <ref>D'après ''Vers l'Orient'', 1983 - [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6533901p/f114.item En ligne]</ref> La popularité de Tarare dépasse le cadre de l'opéra du même nom car il est aussi un mot courant. Attesté dans le milieu du XVII<sup><small>ème</small></sup> siècle, il est "''une interjection signifiant que l'on met en doute ou que l'on juge avec dérision ou ironie les propos que l'on vient d'entendre''" selon le ''Trésor de la langue française''. <ref>"Tarare" selon le ''Trésor de la langue française'' - [https://www.cnrtl.fr/definition/tarare En ligne]</ref> L'équivalent de ''taratata''. L'expression "''Tarare-pon-pon !''" est utilisée pour dire la même chose. Le ''Littré'' signale que cette expression "''se dit pour se moquer de la vanité étalée par quelqu'un dans un récit, dans des projets''." <ref>"Tarare" dans le ''Littré'' - [https://www.littre.org/definition/tarare En ligne]</ref> Un dictionnaire d'argot musical précise que ce sont "''deux onomatopées du son de la trompette et du tambour pour se moquer d'un vantard''" <ref>Emile Gouget, ''L'argot musical'', 1892 - [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74230v/f379.item En ligne]</ref> et la formule "tarare-pon-pon" fait office de "tralala" pour rythmer un texte. Mais c'est aussi le nom d'un air musical utilisé au cours du XVIII<sup><small>ème</small></sup> siècle dans des parodies. <ref>''Les parodies du nouveau théâtre italien'', 1738 - [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9743373g/f363.item En ligne]. Pour écouter [http://www.theaville.org/kitesite/index.php?r=vaudevilles/afficher&ref=tarare_ponpon cet air]</ref> ''Bagare'' de Jacques Mague de Saint-Aubun utilise d'ailleurs cet air musical. Cette construction linguistique se retrouve dans le titre de la parodie ''Lanlaire Ponpon'' <ref>"Lanlaire" selon le ''Trésor de la langue française'' - [https://www.cnrtl.fr/definition/lanlaire En ligne]</ref>. Interjection d'origine incertaine, ''lanlaire'' ou ''lanlere'' a le sens de "balivernes", une signification qui se retrouve dans de nombreuses formes régionales de la francophonie ou de l'occitanophonie. <ref>''Französisches Etymologisches Wörterbuch'', tome 24, page 223, 1922 - [https://lecteur-few.atilf.fr/index.php/page/view En ligne]</ref> Il est a rapprocher du ''lanlaire'' ou ''lalalère'' qui ponctuent les chansons. ''Lanlèra'' en [[nissard]]. Il s'utilise aussi dans l'expression "''Envoyer se faire lanlaire''" pour se débarrasser d'une personne importune: "''Envoyer promener''" pour le dire poliment, "''Se faire jeter en l'air''" pour la version moderne. Le glissement parodique de ''tarare'' est aussi présent dans le titre ''Turelure ou le cahos perpétuel''. Onomatopée et nom, ''turelure'' est utilisé en guise de refrain dans des chansons ou des répétitions de paroles. Ce mot a la même fonction que ''turlututu'' et ''tralala''. Une turelure est une rengaine <ref>"Turelure" selon le ''Trésor de la langue française'' - [https://www.cnrtl.fr/definition/turelure En ligne]</ref> et une ''turlute'' est une forme musicale parmi les francophones d'Amérique du nord qui consiste à chanter des onomatopées sur des airs de violon. <ref>"Turlutage ou turlute" sur l'encyclopédie ''Wikipédia'' - [https://fr.wikipedia.org/wiki/Turlutage En ligne]. "D’où vient la turlute ?" sur ''Mnémo'', hiver 2003 - [https://mnemo.qc.ca/bulletin-mnemo/article/d-ou-vient-la-turlute En ligne]</ref> Le sens de "fellation" — sucer un pénis avec une bouche — pour turluter est-il à chercher du côté des bruits et onomatopées que fait une personne en train de sucer ou plutôt vers le chant du turlut, une espèce de petits oiseaux des près ? | ||

| + | |||

| + | Autant de raisons pour qu'à la fin du XVIII<sup><small>ème</small></sup> siècle un hominine puisse être appelé ou se faire appeler Tarare. Et cela sans peut-être aucun lien avec l'opéra. | ||

| − | |||

<blockquote> | <blockquote> | ||

''Que mon très-pauvre eſprit eſt brut & ſans culture''<br /> | ''Que mon très-pauvre eſprit eſt brut & ſans culture''<br /> | ||

| Ligne 18 : | Ligne 26 : | ||

</blockquote> | </blockquote> | ||

| − | + | == Bribes == | |

| − | + | La première date mentionnée par Percy concernant Tarare est 1788. Selon lui, il arrive à Paris cette année-là et nul ne sait d'où il vient, et, contrairement à ce qui est parfois affirmé par des sources secondaires, il n'y a pas de certitude qu'il soit né à Tarare, en région lyonnaise. Percy ne fait qu'émettre l'hypothèse. Après avoir fuit le domicile parental, il vit de petits vols et de mendicité. Comme les pauvres le savent, il comprend rapidement que ne pas manger est une cause de mortalité très répandue chez les hominines. Sur Paris, il se joint à des spectacles de rue. Pour attirer la foule et les badauds, il propose un "numéro" de gloutonnerie. "''Un jour, il défiait le public de le rassasier, et, en quelques minutes, il mangeait un panier de pommes, quand quelqu'un avait consenti à en faire les frais ; un autre jour, ne rencontrant pas de ces dupes généreuses, il avalait des cailloux, des bouchons en liège et tout ce qu'on lui présentait.''" <ref name="#per" /> L'attraction gloutonne lui permet de survivre au quotidien mais engendre des désagréments. À plusieurs reprises, il va consulter à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu pour de "''terribles coliques''". <ref name="#per" /> Dans les bribes de sa vie que livre Percy, celui-ci relate l'anecdote où Tarare se propose d'avaler la montre à gousset de l'un des chirurgien, ou encore la tentative de le dissuader de ses spectacles de gloutonnerie en lui proposant de lui ouvrir le ventre pour en extraire ce qui gêne. Bien que ne pesant qu'un peu plus de 45 kg, Tarare affirme pouvoir manger en une journée l'équivalent de son poids en bœuf. Malgré ce régime alimentaire à base de tout et n'importe quoi, Tarare continue continue à faire le spectacle dans les rues parisiennes. | |

| − | ''Tarare'' est | + | [[Fichier:Turlutumarx.jpg|200px|vignette|droite|Turlutes-tu pour un Marx ou turlututu ?]] |

| + | <blockquote> | ||

| + | ''On veut des trucs et des machins''<br /> | ||

| + | ''Ça nous rend heureux''<br /> | ||

| + | ''Nous les objets qui servent à rien''<br /> | ||

| + | ''Ça nous rend joyeux'' <ref>Giédré, "Des emplettes", ''Chansons romantiques au piano'', 2021 - [https://www.youtube.com/watch?v=DE7HNTzNoK0 En ligne]</ref><br /> | ||

| + | </blockquote> | ||

| + | |||

| + | La monarchie absolue en France est remplacée par une monarchie constitutionnelle en 1789, puis par un système républicain en 1792. Ces troubles sociaux et politiques, et la mise à l'écart de la famille royale et l'abolition du système féodal inquiètent les royautés alentour en Europe. Plusieurs s'allient pour renverser cette situation inadmissible qui est, pour elles, un mauvais exemple. Aucune information n'est disponible sur la vie de Tarare durant cette période d'agitation politique. Probablement réquisitionné, il est incorporé dans un bataillon de l'Armée révolutionnaire française lorsque la "France révolutionnaire" entre en guerre avec la coalition royaliste européenne. Pour satisfaire son immense faim, il échange corvées contre nourriture avec les autres soldats. Mais cela n'est pas suffisant. Trop affaibli, il doit se rendre à l'hôpital militaire de Soultz, en Alsace. Il y est copieusement nourrit mais pas assez pour être rassasié. Il tente de chercher de la nourriture pour calmer sa faim. Il mange les préparations pour les cataplasmes qu'il dérobe à l'infirmerie. Tout ce qu'il trouve fait l'affaire. "''Tarare, tenant [un chat] vivant par le col et les pattes, lui déchira le ventre avec les dents, suça le sang, et bientôt ne laissa plus que le squelette. Une demi-heure après, il rejeta le poil à la manière des carnivores et des oiseaux de proie.''" <ref name="#per" /> Ancien de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris, dorénavant attaché à l'hôpital militaire, un médecin reconnaît Tarare et sait qu'il a une capacité immense à ingurgiter toutes sortes de choses. Désireux d'en savoir plus sur les raisons d'un tel appétit, il propose à Tarare d'avaler une couleuvre — qu'il gobe — et teste ses capacités gargantuesques avec quinze portions individuelles, qui sont mangées facilement. L'idée naît alors d'exploiter cela à des fins militaires. Le médecin donne à Tarare un étui rigide dans lequel il glisse une feuille de papier, et lui demande de l'avaler. Le lendemain, Tarare ramène l'étui nettoyé de ses excréments. Le papier est intact. Informé de cela, le chef d'état-major de l'armée convoque Tarare et lui donne à manger plus de 10 kg de foie et de poumons crus. Ensuite, il lui confie une lettre enfermée dans un étui afin qu'il la fasse parvenir discrètement à un officier français fait prisonnier par les prussiens. Il doit, par le même procédé, ramener la réponse du militaire. Déguisé en paysan, il passe la ligne de front. "''Il devait en cas de retard dans son voyage, et supposé que l’étui sortît trop tôt, l’avaler itérativement, et mettre par-là sa commission en sûreté.''" <ref name="#per" /> Rapidement capturé, il est battu plusieurs fois par les militaires prussiens qui voient en lui un hypothétique espion. Sans se faire voir, Tarare parvient à réingurgiter l'étui digéré et évacué une première fois. Pour se nourrir, il achète aux prussiens des morceaux de pain de munition <ref>En 1790, le pain de munition est fait à 75 % de froment et 25 % de seigle, sans extraction de son. </ref>, ce pain militaire indigeste et dur que les soldats font tout pour ne pas avoir à le manger. Il est généralement conseillé de ne pas trop en consommer sous peine de diarrhées sévères. <ref>Émile Serrant, ''Application de chimie à l'art militaire moderne'', 1895</ref> Finalement, sans preuve d'un quelconque acte d'espionnage, il est expulsé vers la France. | ||

| + | |||

| + | De retour à l'hôpital militaire de Soultz, il demande à suivre un traitement afin d'être soigné de sa gloutonnerie. Des remèdes coupe-faim à base de tabac, d'opium ou de coque du Levant <ref>coque du Levant</ref> lui sont donnés mais ils restent inefficaces. Dorénavant sans intérêt militaire, "''il fut obligé de pourvoir lui-même à ses énormes besoins, et ce fut souvent aux dépens des bergeries, des basses cours, et des cuisines d'autrui. Il allait aussi dans les boucheries et dans les lieux écartés, disputer aux chiens et aux loups leur vile pâture.''" <ref name="#per" /> Il est prêt à tout pour calmer cette envie irrépressible de manger. À tel point qu'il horrifie son entourage. D'après Percy, "''nos infirmiers publièrent, les uns, qu’ils lui avaient vu boire le sang des malades qu’on venait de saigner ; et les autres, qu’ils l’avaient surpris, dans la salle des morts, contentant son abominable faim.''" <ref name="#per" /> Des rumeurs autour de la disparition d'un enfant de 14 mois poussent les autorités hospitalières à expulser Tarare dans le début du deuxième semestre 1794. | ||

| − | == | + | Il n'y a pas de sources historiques qui mentionnent Tarare après cette expulsion de 1794. Comment fait-il pour survivre ? Où vit-il ? Comment gère-t-il sa voracité ? Il est admis à l'hôpital de Versailles vers juillet 1798. Sa santé est très affectée et il est sans force. Selon Percy, son état peut s'expliquer par la disparition de son appétit démesuré car "''on n’eût pas manqué, malgré les grands évènenens de la révolution, de parler d’un monstre qui méritait aussi d’occuper le public, tout fatigué qu’il était de récits encore plus désastreux et plus effrayans.''" <ref name="#per" /> Conscient de son état déplorable, Tarare pense que cela est dû à une fourchette d'argent, mangée deux auparavant et restée dans son estomac. Il décède à la fin de l'année 1798, "''épuisé par une diarrhée purulente et infecte qui annonçait une suppuration générale des viscères abdominaux.''" <ref name="#per" /> Les médecins estiment qu'il doit être âgé d'environ 26 ans — donc né autour de 1772. Le Citoyen Tarare n'est plus. Pour lui, la nouvelle République se résume à des promesses. Pas le temps de voir par lui-même. Tarare n'est pas dans le ''Petit dictionnaire des grands hommes de la Révolution'' d'Antoine de Rivarol mais dans le très très [[Protivophilie|protivophile]] ''Très très grand dictionnaire des anonymes de la Révolution''.<ref>Sans date de parution prévue</ref> |

| + | |||

| + | <blockquote>''Par un Citoyen actif, ci-devant Rien'' <ref>Ainsi est signé le ''Petit dictionnaire des grands hommes de la Révolution'' du contre-révolutionnaire Antoine de Rivarol</ref></blockquote> | ||

| + | |||

| + | == Regards == | ||

| + | |||

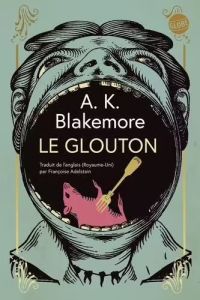

| + | [[Fichier:Glouton.jpg|200px|vignette|droite|Premier roman historique sur Tarare aka Le Glouton de Lyon <ref name="#glo">A.K. Blakemore, ''The Gloutton'', 2023. Traduit en français en janvier 2025. </ref>]] | ||

| + | Tarare est décrit comme étant de taille moyenne et pesant environ 45 kg. "''Son aspect n’avait rien de féroce : son regard était timide ; le peu de cheveux qu’il avait conservés, étaient très blonds, et d’une finesse extrême. Ses joues, blafardes, et sillonnées de rides longues et profondes, pouvaient, en se déployant, cacher, comme celles de certains singes [...] une grande provision d’alimens, et jusqu’à douze œufs, ou pommes assez grosses. Sa bouche était très fendue ; il n’avait presque pas de lèvres ; il ne lui manquait pas une seule dent.''" <ref name="#per" /> La peau de son ventre est elle-aussi distendue, flasque. Lorsqu'il n'a pas mangé, elle peut faire le tour de son corps. Lorsqu'il a copieusement mangé son ventre s'arrondit "''comme un ballon.''" <ref name="#per" /> Son appétit énorme est à l'image des effets que l'absence de nourriture et la digestion ont sur lui. Sans suffisamment de quoi se remplir il est "''abattu, languissant, sans forces ni idées ; il ne pouvait se relever de cet affaiblissement qu’au moyen d’une somme d’alimens proportionnés au vide de ses entrailles''". <ref name="#per" /> Avec beaucoup de nourriture, la digestion qui s'en suit le plonge dans un état de torpeur. D'endormissement. "''Une somnolence brutale, une sorte d’hébétitude s’emparait de lui, et il allait digérer dans un coin écarté.''" <ref name="#per" /> Percy précise que si Tarare parvient à se raisonner sur la quantité de nourriture ingurgitée, il reste "''vif et leste après son repas.''" <ref name="#per" /> Évidemment, il produit une grosse quantité d'excréments qui sont "''d'une fétidité insupportable''". <ref name="#per" /> Sa digestion est ponctuée de "''bruyantes éructations''". <ref name="#per" /> Peut-être sont-elles, plutôt que l'opéra, la source d'un surnom tel que Tarare ? | ||

| + | |||

| + | <blockquote>''POLYPHAGE, s. m., ''polyphagus'', dérivé de ''πολύς'', nombreux, et de ''φάγω'', je mange. Nous exprimons par ce nom les mangeurs de profession, ces gloutons que rien ne peut rassasier, et qui, peu délicats sur le choix des mets, les trouvent toujours bons s'ils sont assez abondans pour assouvir leur voracité. '' <ref name="#pol">"Polyphage" dans le ''Dictionnaire des sciences médicales'', vol. 44 (POIT - POUM), 1820 - [https://numerabilis.u-paris.fr/medica/bibliotheque-numerique/resultats/?cote=47661x44&p=268 En ligne] </ref></blockquote> | ||

| + | |||

| + | Percy constate que la température corporelle de Tarare est toujours élevée et qu'il transpire énormément. Sa respiration est encombrée. Des observations déjà faîtes dans d'autres cas de polyphagie. "''En certain temps, il puait à un tel point, qu’à vingt pas on n'eût pu souffrir son approche.''" <ref name="#per" /> Ses quelques lignes sur l'autopsie faite par un des ses confères et ses étudiants, à la recherche de la fourchette en argent, sont éloquentes sur l'état de santé général de Tarare : "''Le foie était excessivement gros, sans consistance, et dans un état de putrilage ; la vésicule du fiel avait aussi un volume considérable ; l’estomac, flasque et parsemé de plaques ulcéreuses, couvrait presque toute la région du bas-ventre.''" <ref name="#per" /> Pas de fourchette. Médecin de la fin du XVIII<sup><small>ème</small></sup> siècle, Percy ne sais pas trop quoi penser du cas de Tarare. Quelle explication scientifique médicale donner à cette polyphagie ? Plusieurs situations similaires sont mentionnées dès l'Antiquité grecque et la médecine de l'époque de Percy a documenté quelques cas de polyphagie. Est-ce dû seulement à des dysfonctionnements biologiques ou est-ce aussi le résultat de "mauvais" comportements sociaux ? Percy hésite. "''L'ingluvies <ref>Synonyme de "voracité"</ref> de Tarare peut s’expliquer encore d'une manière. Ce sujet avait aussi l’estomac d’une immense capacité, et il est probable que l’habitude de le remplir, dès son bas âge, de cailloux et de toutes sortes de corps étrangers, avait beaucoup contribué à lui donner cet élargissement auquel les intestins avaient bien certainement participé ; il s’était donc établi, dans ces parties, un mode particulier de vie, d’excitabilité, d’organisme, et l’ordre de la circulation et des autres fonctions, devait y avoir été changé.''" <ref name="#per" /> Percy est un médecin militaire et chirurgien reconnu par ses confrères et à l'origine de changements dans l'approche médical, que ce soit l'amélioration du bistouri ou de la prise en charge des blessés dans les zones de guerre, par exemple. Le regard qu'il pose sur Tarare n'est pas que médical mais reflète aussi son statut social et/ou ses considérations politiques. "''On chassa ce misérable qu’on eût mieux fait sans doute de renfermer dans une maison de force, si, par un déplorable abus de la liberté, on ne les eût alors toutes supprimées ou évacuées.''" <ref name="#per" /> Pour lui, Tarare est de "''ces individus, dont, au reste, la carrière est toujours trop longue pour la société.''" <ref name="#per" /> Exagère-t-il son récit ? Que tient-il directement de sa rencontre avec Tarare et dans quelle mesure reprend-il plutôt des anecdotes venant d'autres hominines non-polyphages ? "''Je ne ferai pas ici le récit dégoûtant des autres moyens qu’employait ce sale polyphage pour se saturer. Qu'on imagine tout ce que les animaux domestiques et sauvages, les plus immondes et les plus avides, sont capables de dévorer, et l’on aura l’idée des goûts ainsi que des besoins de Tarare.''" <ref name="#per" /> | ||

| + | |||

| + | == Autopsies == | ||

| + | |||

| + | Percy est le premier <ref>D'après le ''Magasin encyclopédique, ou Journal des sciences, des lettres et des arts'', janvier 1801 - [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k424142t/f247.item En ligne]</ref> à introduire en [[français]] le terme médical de ''polyphage'' pour décrire des troubles de l'alimentation qu'il qualifie de "''voracité monstrueuse''" <ref name="#pol" />. Tarare est un de ces polyphages. Adepte d'une vision extrême de la [[Macédoine de légumes|macédoine]], cet ingénieux principe culinaire qui consiste à mêler des aliments ensemble. Quelques années plus tard, Jacques Simon dit Jacques de Falaise <ref>''Notice sur Jacques de Falaise, ses habitudes, sa nourriture et les moyens qu'il emploie pour conserver sa santé'', 1820 - [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k852826t En ligne]</ref>, se rend célèbre par ses performances voraces. Jusqu'à sa mort en 1825, il se donne en spectacle à travers toute la France, dans des salles ou dans la rue. Le contrat qu'il signe stipule qu'il doit "''moyennant 400 francs par année, la nourriture et le vêtement, [...] avaler, pendant cinq ans, et en public, tous les objets qui lui seraient présentés.''" <ref name="#jac" /> Ce qu'il fait sans hésitation. Il est Jacques de Falaise le Polyphage, le mange-tout. Parmi le milieu médical, les termes de ''omophage'' ou ''homophage'' sont aussi employés, sans que la distinction avec la polyphagie soit toujours claire : "''L'anthropophage vous mangerait un homme ; l'omophage au besoin l'avalerait tout cru et le polyphage, tout habillé.''" <ref>Jean-Baptiste Félix Descuret, ''La médecine des passions : ou, Les passions considérées dans leurs rapports avec les maladies, les lois et la religion'', 1841</ref> Tout comme pour Tarare, son autopsie ne révèle rien de particulier qui puisse justifier leur polyphagie. Le constat médical note évidemment la dimension de l'estomac et les nombreuses blessures le long de l'appareil digestif qui s'expliquent par la nature des objets et êtres vivants ingurgités. "''D'abord il est curieux d'établir si la faculté d'avaler une foule d'objets si extraordinaires et souvent d'un volume si considérable tenait à une disposition particulière des organes digestifs du sujet ou seulement à ce qu'il avait surmonté l'éloignement et le dégoût que l'on éprouve ordinairement à ingérer ces sortes de corps dans l'estomac. Cette dernière cause me paraît la seule vraie lorsque je considère qu'on n'a trouvé chez cet individu rien de remarquable sous ce rapport qu'une plus grande ampleur du pharynx, de l'œsophage et du pylore.''" <ref name="#jac">Jean-Pierre Beaudé, "Mémoire sur un cas de polyphagie, suivi de considérations médicolégales sur la mort par suspension, lu à l'Athénée de médecine de Paris, dans sa séance générale du 15 avril 1826", ''Nouvelle Bibliothèque médicale'', 1826</ref> Les sciences médicales actuelles ne savent pas encore expliquer les raisons de la polyphagie. À partir de très rares cas constatés, les pistes évoquent différentes causes possibles : troubles psychologiques, dysfonctionnements biologiques ou infections. Il convient de rester prudent. | ||

| + | |||

| + | <blockquote> | ||

| + | ''- Je crains qu'aujourd'hui le choix de monsieur ne soit pas des plus judicieux... Si je peux juste me permettre...''<br /> | ||

| + | ''- Tu ne te permets juste rien du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets, ok ?'' <ref>Extrait du documentaire ''C'est arrivé près de chez vous'', 1992 - [https://www.youtube.com/watch?v=BkFqi1M3ciI En ligne]</ref><br /> | ||

| + | </blockquote> | ||

| + | |||

| + | Le cas le plus ancien de polyphagie est d'évidence le Capitaine Caverne, et le plus récent est Michel Lotito alias Monsieur Mangetout <ref>Michel Lotito alias Monsieur Mangetout, est né en 1950 dans un village de l'Isère et mort en 2006 à Grenoble. Sa carrière publique de Monsieur Mangetout commence en 1959. Voir le podcast ''Savez-vous que... ?'' du journal ''Le Dauphiné libéré'', mai 2024 - [https://www.ledauphine.com/insolite/2022/08/22/un-grenoblois-a-mange-un-avion-tout-entier En ligne] </ref>. Le premier est un "''homme préhistorique''" retrouvé congelé et vivant dans une grotte au Tibet <ref>Générique de ''Capitaine Caverne'' - [https://www.dailymotion.com/video/x8t6ro En ligne]</ref> en 1977 et qui a donné lieu à une série documentaire d'animation en 40 épisodes, le second obtient en 1998 le record mondial du régime le plus indigeste : métal, verre ou caoutchouc. Difficile pour Monsieur Caverne de lister avec exactitude tous les objets et animaux avalés alors que pour Monsieur Mangetout la tâche est plus simple. Le ''Livre Guinness des records'' de 1998 valide qu'il a avalé environ 9 tonnes de métal en un peu moins de trente ans. Caddies de supermarché, chaînes, skis, vélos, télés, ordinateurs, etc. La plus longue pièce à manger est incontestablement le petit avion de type Cessna 150 qu'il met deux ans à avaler. Dans les classifications modernes des troubles du comportement alimentaire (TCA), Michel Lotito est diagnostiqué comme souffrant de pica <ref>Attesté depuis le XVI<sup><small>ème</small></sup> siècle. Selon le ''Littré'', "''mot de la basse latinité, qui dérive de ''pica'', pie, cet oiseau mangeant toute sorte de choses.''"</ref>, qui se caractérise par l'absorption durable de substances non nutritives et non comestibles. Le pica se subdivise en plusieurs pratiques alimentaires, désignée selon le produit consommé. La géophagie pour de la terre, la coniophagie pour les poussières, la lithophagie pour la pierre, la géomélophagie pour les pommes de terre crues, etc. La liste est longue. Beaucoup de ces "pratiques" se retrouvent à travers le monde et le temps sans qu'elles soient nécessairement jugées pathologiques et appelées pica. Par exemple pour des raisons médicales, tel que l'argile ou l'urine, ou des prétextes culturels, tel que la cendre ou le mucus. Voire gastronomiques, sexuelles ou ludiques. Ou simplement descriptives. Ainsi la géophagie, la foliophagie ou la xylophagie, respectivement consommation de terre, de plantes non-comestibles et de bois, sont des pratiques contraintes. Une spécialité de pauvres lors de famines. Ces cas de polyphagies sont ceux qui s'expliquent le mieux. | ||

| + | |||

| + | Les polyphages titillent l'imaginaire des hominines. Tarare est le héros du roman ''Le Glouton'' de l'autrice britannique A.K. Blakemore <ref name="#glo" />, publié en 2023 et traduit en français en 2024, et le pica est le sujet central du film franco-étasunien ''Swallow'' <ref>''Swallow'', réalisé et écrit par Carlo Mirabella-Davis en 2019. Bande-annonce [https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=264594.html en ligne].</ref> sorti en 2019. Sans compter Wapol, un personnage du manga ''One Piece'' qui a la capacité de "''manger n'importe quoi, et de l'intégrer à son corps.''" <ref>"Wapol" sur ''One Piece Encyclopédie'' - [https://onepiece.fandom.com/fr/wiki/Wapol En ligne]</ref> | ||

| + | |||

| + | [[Fichier:Mangetout.jpeg|300px|vignette|droite|Monsieur Mangetout & son menu]] | ||

| + | Ses études de philosophie et de littérature ont amené [[F. Merdjanov]] à étudier le cas rare d'une polyphagie volontaire. ''L'égosolisme klimaïen et le matérialisme du rien'' <ref>F. Merdjanov, ''L'égosolisme klimaïen et le matérialisme du rien'', non daté, non publié</ref> — bien que personne ne l'ait lu — évoque la tentative de [[Ladislav Klíma]] de devenir polyphage à sa manière. Autant pour des raisons économiques que pour des considérations philosophiques qui le mènent à rechercher une autonomie accrue de l'individualité qu'il considère être. L'égosolisme qu'il théorise et expérimente vise à une forme de polyphagie maîtrisée. | ||

| + | |||

| + | <blockquote>''Cuisiner, c'est : gaspiller du temps, dépouiller les aliments d'importantes composantes "vitamineuses", les rendre moins appétissants et les payer de deux à vingt fois plus cher. Pendant des périodes assez longues je n'ai mangé que : de la farine crue, (le cas échéant, du blé et des pois trempés), de la viande crue, des œufs crus, du lait, des citrons et des crudités : et j'ai joui ce faisant d'une santé idéale — et aucun gourmand millionnaire n'a pris autant de plaisir à dégobiller ses huîtres et autres crottes que moi à déchiqueter à belles dents mon kilo de cheval cru... Trouver quelque chose de dégoûtant — inconnu au bataillon. Une fois j'ai volé à un chat une souris à moitié croquée et je l'ai bouffée telle que, avec les poils et les os, comme un petit pain.''<ref name="#1">Ladislav Klíma, "Autobiographie", texte rédigé en février 1924. Publié dans ''Je suis la volonté absolue'', Éditions de la Différence, 2012</ref></blockquote> | ||

| + | |||

| + | Constitué comme les autres hominines, Ladislav Klíma fait rapidement le constat que sa polyphagie volontaire et raisonnée est une utopie. | ||

| − | + | <blockquote> | |

| + | ''J'ai attrapé une diarrhée à ce point carabinée que je faisais gicler à cinquante kilomètres à la ronde une liqueur claire comme un diamant de la plus belle eau.'' <ref>Lettre de Ladislav Klíma à M. Srb, 6 août 1917</ref> ''La diarrhée dure déjà depuis un mois et cela se répercute en diable sur tout le reste.'' <ref>Lettre de Ladislav Klíma à A. Kříž, 19 août 1917</ref> ''Si, dans l'actuel état d'affaiblissement de mon organisme et de diminution des résistances, je n'attrape pas carrément la dysenterie, je serai plus fier de mes intestins que de quoi que ce soit.'' <ref>Lettre de Ladislav Klíma à E. Chalupný, 20 août 1917</ref> | ||

| + | </blockquote> | ||

== Notes == | == Notes == | ||

<references /> | <references /> | ||

Version actuelle datée du 14 janvier 2025 à 20:05

|

Tarare (Tараре en macédonien - Tarare en nissard) Cousin éloigné du capitaine Caverne et de Monsieur Mangetout.

PrécisionsL'article de Pierre-François Percy, paru en 1805 après JCⒸ [1] dans le Journal de médecine, chirurgie, pharmacie, etc. [2] sous le titre "Mémoire sur la polyphagie" [3], est la seule et unique source historique concernant Tarare. Tous les écrits postérieurs reprennent les informations contenues dans cet article de Percy. Les détails biographiques et les descriptifs physiques proviennent de la rencontre entre Percy et Tarare dans un contexte hospitalier. OriginesSimplement appelé Tarare, Percy affirme que cela est plutôt un surnom que son patronyme. Le prénom de cet hominine [4] mâle [5] est inconnu. Plusieurs hypothèses peuvent être retenues. En tant que patronyme, dans la seconde moitié du XVIIIème siècle, Tarare est attesté dans la région Rhône-Alpes, au centre-est de la France, essentiellement dans le département de l'Ain selon le site de généalogie Geneanet, et il existe une petite ville portant ce nom au nord de Lyon. Sans donnée biographique, il n'est pas possible de confirmer à travers les registres d'état civil sa naissance ou son existence administrative dans cette ville. L'autre hypothèse évoquée est une référence au personnage de Tarare dans l'opéra du même nom. Créé par le compositeur vénitien Antonio Salieri et l'écrivain français Beaumarchais, cet opéra en 5 actes est joué pour la première fois en juin 1787 à Paris [6]. L'histoire se passe dans le lointain royaume fictif d'Ormuz, dirigé par le tyran Atar. Ce dernier jalouse la popularité de l'un de ses soldats, Tarare, dont il enlève la femme et tente de le faire assassiner. Finalement Atar se suicide et Tarare prend sa place avec le soutien populaire. Deux ans avant le renversement de la monarchie en 1789, l'opéra aborde le sujet délicat de la tyrannie et de l'absolutisme [7]. Chroniqueur des nuits parisiennes, Restif de La Bretonne s'emballe : "Jamais l'Opéra n'eut rien d'auſſi attachant, d'auſſi divertiſſant, en donnant à ce mot la ſignification d'amusement complet. La musique en eſt délicieuse, ét on la trouve telle, ſans connaiſſance de l'art." [8] Le succès est au rendez-vous. Rien que pour l'année 1787, trente trois représentations sont données. Comme cela se fait souvent à cette époque [9], deux parodies sont publiées rapidement : Histoire de Tarare, suivie de quelques réflexions sur l'Opéra du même nom [10] d'un certain Carré de Belleville et Errata, parodie de Tarare de M.F.L.B**** [11]. Une troisième, sous la plume de Louis-François Grosley, Parodie de Tarare est prévue en 1787 au théâtre de l'Ambigu comique à Paris avant d'être déprogrammée [12]. Aucune de ces trois parodies n'est montée en spectacle. Par contre, Lanlaire ou le chaos [13] est au programme du Théâtre Italien en juillet 1787. Écrite par l'abbé Louis Bonnefoy de Bouyon, cette parodie du Tarare du duo Salieri-Beaumarchais n'obtient pas le même succès que l'original. Le Courier lyrique et amusant ou Passe-temps des toilettes [14] précise que l'on y retrouve "que le ridicule de l'opéra" et le Journal de Paris est incisif : "Ce genre, le plus facile & le dernier de tous, eſt au-deſſous de rien quand il n'eſt pas traité avec quelqu'eſprit, & c'eſt malheureuſement ce qui manque le plus à la parodie nouvelle" [15]. Restif de La Bretonne n'hésite pas à se joindre aux huées du public [16]. La parodie Bagare [17], une comédie en deux actes et en prose, de Jacques Mague de Saint-Aubun est montée pendant plusieurs mois au théâtre de l’Ambigu-Comique. Idem pour Turelure ou le cahos perpétuel [18], une comédie burlesque en trois actes et un prologue, qui se joue au théâtre des Grands Danseurs du Roi jusqu'en septembre 1787. Ou encore Tarare aux Porcherons, présenté comme un pantomime pyrrhique et burlesque, et annoncé au jardin Ruggieri, dans le quartier festif des Porcherons [19]. Plus d'une dizaine de parodies de Tarare sont connues et présentées au public pendant le seconde moitié de l'année [20], dont Lanlaire Ponpon, Colin-Maillard [21], Bernique ou le Tyran comique [22], Fanfare ou le Garde-chasse, etc. [23] En plus de ces parodies, Tarare suscite textes et critiques dès 1787. Du Discours préliminaire de l'opéra de Tarare, appauvri de notes [24] écrit par Beaumarchais lui-même et signé "Par une Société d'indifférens" à l'anonyme Analyse critique de Tarare, en passant par le Récit du portier du sieur Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais d'Antoine de Rivarol, une satire en vers qui a "trois pages de texte, une de notes." [25] Dans son Discours préliminaire, Beaumarchais explique qu'il emprunte le nom de Tarare à un conte écrit par Antoine Hamilton, un écrivain britannique d'expression francophone. Dans son Histoire de Fleur d'Épine, un personnage s'appelle ainsi. Il est un obscur écuyer dans un royaume du Cachemire, sur les pentes de l'Himalaya, gouverné par un calife. Il est question de sorcières et de jeunes hominines femelles à sauver. Dans ce conte, le nom Tarare a la particularité d'être répété irrépressiblement par celleux qui l'entendent.

Tarare est si populaire en 1787 que l'almanach de 1788 mentionne une fête de Tarare dans son calendrier. [27] La popularité de Tarare dépasse le cadre de l'opéra du même nom car il est aussi un mot courant. Attesté dans le milieu du XVIIème siècle, il est "une interjection signifiant que l'on met en doute ou que l'on juge avec dérision ou ironie les propos que l'on vient d'entendre" selon le Trésor de la langue française. [28] L'équivalent de taratata. L'expression "Tarare-pon-pon !" est utilisée pour dire la même chose. Le Littré signale que cette expression "se dit pour se moquer de la vanité étalée par quelqu'un dans un récit, dans des projets." [29] Un dictionnaire d'argot musical précise que ce sont "deux onomatopées du son de la trompette et du tambour pour se moquer d'un vantard" [30] et la formule "tarare-pon-pon" fait office de "tralala" pour rythmer un texte. Mais c'est aussi le nom d'un air musical utilisé au cours du XVIIIème siècle dans des parodies. [31] Bagare de Jacques Mague de Saint-Aubun utilise d'ailleurs cet air musical. Cette construction linguistique se retrouve dans le titre de la parodie Lanlaire Ponpon [32]. Interjection d'origine incertaine, lanlaire ou lanlere a le sens de "balivernes", une signification qui se retrouve dans de nombreuses formes régionales de la francophonie ou de l'occitanophonie. [33] Il est a rapprocher du lanlaire ou lalalère qui ponctuent les chansons. Lanlèra en nissard. Il s'utilise aussi dans l'expression "Envoyer se faire lanlaire" pour se débarrasser d'une personne importune: "Envoyer promener" pour le dire poliment, "Se faire jeter en l'air" pour la version moderne. Le glissement parodique de tarare est aussi présent dans le titre Turelure ou le cahos perpétuel. Onomatopée et nom, turelure est utilisé en guise de refrain dans des chansons ou des répétitions de paroles. Ce mot a la même fonction que turlututu et tralala. Une turelure est une rengaine [34] et une turlute est une forme musicale parmi les francophones d'Amérique du nord qui consiste à chanter des onomatopées sur des airs de violon. [35] Le sens de "fellation" — sucer un pénis avec une bouche — pour turluter est-il à chercher du côté des bruits et onomatopées que fait une personne en train de sucer ou plutôt vers le chant du turlut, une espèce de petits oiseaux des près ? Autant de raisons pour qu'à la fin du XVIIIème siècle un hominine puisse être appelé ou se faire appeler Tarare. Et cela sans peut-être aucun lien avec l'opéra.

BribesLa première date mentionnée par Percy concernant Tarare est 1788. Selon lui, il arrive à Paris cette année-là et nul ne sait d'où il vient, et, contrairement à ce qui est parfois affirmé par des sources secondaires, il n'y a pas de certitude qu'il soit né à Tarare, en région lyonnaise. Percy ne fait qu'émettre l'hypothèse. Après avoir fuit le domicile parental, il vit de petits vols et de mendicité. Comme les pauvres le savent, il comprend rapidement que ne pas manger est une cause de mortalité très répandue chez les hominines. Sur Paris, il se joint à des spectacles de rue. Pour attirer la foule et les badauds, il propose un "numéro" de gloutonnerie. "Un jour, il défiait le public de le rassasier, et, en quelques minutes, il mangeait un panier de pommes, quand quelqu'un avait consenti à en faire les frais ; un autre jour, ne rencontrant pas de ces dupes généreuses, il avalait des cailloux, des bouchons en liège et tout ce qu'on lui présentait." [2] L'attraction gloutonne lui permet de survivre au quotidien mais engendre des désagréments. À plusieurs reprises, il va consulter à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu pour de "terribles coliques". [2] Dans les bribes de sa vie que livre Percy, celui-ci relate l'anecdote où Tarare se propose d'avaler la montre à gousset de l'un des chirurgien, ou encore la tentative de le dissuader de ses spectacles de gloutonnerie en lui proposant de lui ouvrir le ventre pour en extraire ce qui gêne. Bien que ne pesant qu'un peu plus de 45 kg, Tarare affirme pouvoir manger en une journée l'équivalent de son poids en bœuf. Malgré ce régime alimentaire à base de tout et n'importe quoi, Tarare continue continue à faire le spectacle dans les rues parisiennes.

La monarchie absolue en France est remplacée par une monarchie constitutionnelle en 1789, puis par un système républicain en 1792. Ces troubles sociaux et politiques, et la mise à l'écart de la famille royale et l'abolition du système féodal inquiètent les royautés alentour en Europe. Plusieurs s'allient pour renverser cette situation inadmissible qui est, pour elles, un mauvais exemple. Aucune information n'est disponible sur la vie de Tarare durant cette période d'agitation politique. Probablement réquisitionné, il est incorporé dans un bataillon de l'Armée révolutionnaire française lorsque la "France révolutionnaire" entre en guerre avec la coalition royaliste européenne. Pour satisfaire son immense faim, il échange corvées contre nourriture avec les autres soldats. Mais cela n'est pas suffisant. Trop affaibli, il doit se rendre à l'hôpital militaire de Soultz, en Alsace. Il y est copieusement nourrit mais pas assez pour être rassasié. Il tente de chercher de la nourriture pour calmer sa faim. Il mange les préparations pour les cataplasmes qu'il dérobe à l'infirmerie. Tout ce qu'il trouve fait l'affaire. "Tarare, tenant [un chat] vivant par le col et les pattes, lui déchira le ventre avec les dents, suça le sang, et bientôt ne laissa plus que le squelette. Une demi-heure après, il rejeta le poil à la manière des carnivores et des oiseaux de proie." [2] Ancien de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu à Paris, dorénavant attaché à l'hôpital militaire, un médecin reconnaît Tarare et sait qu'il a une capacité immense à ingurgiter toutes sortes de choses. Désireux d'en savoir plus sur les raisons d'un tel appétit, il propose à Tarare d'avaler une couleuvre — qu'il gobe — et teste ses capacités gargantuesques avec quinze portions individuelles, qui sont mangées facilement. L'idée naît alors d'exploiter cela à des fins militaires. Le médecin donne à Tarare un étui rigide dans lequel il glisse une feuille de papier, et lui demande de l'avaler. Le lendemain, Tarare ramène l'étui nettoyé de ses excréments. Le papier est intact. Informé de cela, le chef d'état-major de l'armée convoque Tarare et lui donne à manger plus de 10 kg de foie et de poumons crus. Ensuite, il lui confie une lettre enfermée dans un étui afin qu'il la fasse parvenir discrètement à un officier français fait prisonnier par les prussiens. Il doit, par le même procédé, ramener la réponse du militaire. Déguisé en paysan, il passe la ligne de front. "Il devait en cas de retard dans son voyage, et supposé que l’étui sortît trop tôt, l’avaler itérativement, et mettre par-là sa commission en sûreté." [2] Rapidement capturé, il est battu plusieurs fois par les militaires prussiens qui voient en lui un hypothétique espion. Sans se faire voir, Tarare parvient à réingurgiter l'étui digéré et évacué une première fois. Pour se nourrir, il achète aux prussiens des morceaux de pain de munition [37], ce pain militaire indigeste et dur que les soldats font tout pour ne pas avoir à le manger. Il est généralement conseillé de ne pas trop en consommer sous peine de diarrhées sévères. [38] Finalement, sans preuve d'un quelconque acte d'espionnage, il est expulsé vers la France. De retour à l'hôpital militaire de Soultz, il demande à suivre un traitement afin d'être soigné de sa gloutonnerie. Des remèdes coupe-faim à base de tabac, d'opium ou de coque du Levant [39] lui sont donnés mais ils restent inefficaces. Dorénavant sans intérêt militaire, "il fut obligé de pourvoir lui-même à ses énormes besoins, et ce fut souvent aux dépens des bergeries, des basses cours, et des cuisines d'autrui. Il allait aussi dans les boucheries et dans les lieux écartés, disputer aux chiens et aux loups leur vile pâture." [2] Il est prêt à tout pour calmer cette envie irrépressible de manger. À tel point qu'il horrifie son entourage. D'après Percy, "nos infirmiers publièrent, les uns, qu’ils lui avaient vu boire le sang des malades qu’on venait de saigner ; et les autres, qu’ils l’avaient surpris, dans la salle des morts, contentant son abominable faim." [2] Des rumeurs autour de la disparition d'un enfant de 14 mois poussent les autorités hospitalières à expulser Tarare dans le début du deuxième semestre 1794. Il n'y a pas de sources historiques qui mentionnent Tarare après cette expulsion de 1794. Comment fait-il pour survivre ? Où vit-il ? Comment gère-t-il sa voracité ? Il est admis à l'hôpital de Versailles vers juillet 1798. Sa santé est très affectée et il est sans force. Selon Percy, son état peut s'expliquer par la disparition de son appétit démesuré car "on n’eût pas manqué, malgré les grands évènenens de la révolution, de parler d’un monstre qui méritait aussi d’occuper le public, tout fatigué qu’il était de récits encore plus désastreux et plus effrayans." [2] Conscient de son état déplorable, Tarare pense que cela est dû à une fourchette d'argent, mangée deux auparavant et restée dans son estomac. Il décède à la fin de l'année 1798, "épuisé par une diarrhée purulente et infecte qui annonçait une suppuration générale des viscères abdominaux." [2] Les médecins estiment qu'il doit être âgé d'environ 26 ans — donc né autour de 1772. Le Citoyen Tarare n'est plus. Pour lui, la nouvelle République se résume à des promesses. Pas le temps de voir par lui-même. Tarare n'est pas dans le Petit dictionnaire des grands hommes de la Révolution d'Antoine de Rivarol mais dans le très très protivophile Très très grand dictionnaire des anonymes de la Révolution.[40]

Regards Premier roman historique sur Tarare aka Le Glouton de Lyon [42] Tarare est décrit comme étant de taille moyenne et pesant environ 45 kg. "Son aspect n’avait rien de féroce : son regard était timide ; le peu de cheveux qu’il avait conservés, étaient très blonds, et d’une finesse extrême. Ses joues, blafardes, et sillonnées de rides longues et profondes, pouvaient, en se déployant, cacher, comme celles de certains singes [...] une grande provision d’alimens, et jusqu’à douze œufs, ou pommes assez grosses. Sa bouche était très fendue ; il n’avait presque pas de lèvres ; il ne lui manquait pas une seule dent." [2] La peau de son ventre est elle-aussi distendue, flasque. Lorsqu'il n'a pas mangé, elle peut faire le tour de son corps. Lorsqu'il a copieusement mangé son ventre s'arrondit "comme un ballon." [2] Son appétit énorme est à l'image des effets que l'absence de nourriture et la digestion ont sur lui. Sans suffisamment de quoi se remplir il est "abattu, languissant, sans forces ni idées ; il ne pouvait se relever de cet affaiblissement qu’au moyen d’une somme d’alimens proportionnés au vide de ses entrailles". [2] Avec beaucoup de nourriture, la digestion qui s'en suit le plonge dans un état de torpeur. D'endormissement. "Une somnolence brutale, une sorte d’hébétitude s’emparait de lui, et il allait digérer dans un coin écarté." [2] Percy précise que si Tarare parvient à se raisonner sur la quantité de nourriture ingurgitée, il reste "vif et leste après son repas." [2] Évidemment, il produit une grosse quantité d'excréments qui sont "d'une fétidité insupportable". [2] Sa digestion est ponctuée de "bruyantes éructations". [2] Peut-être sont-elles, plutôt que l'opéra, la source d'un surnom tel que Tarare ?

Percy constate que la température corporelle de Tarare est toujours élevée et qu'il transpire énormément. Sa respiration est encombrée. Des observations déjà faîtes dans d'autres cas de polyphagie. "En certain temps, il puait à un tel point, qu’à vingt pas on n'eût pu souffrir son approche." [2] Ses quelques lignes sur l'autopsie faite par un des ses confères et ses étudiants, à la recherche de la fourchette en argent, sont éloquentes sur l'état de santé général de Tarare : "Le foie était excessivement gros, sans consistance, et dans un état de putrilage ; la vésicule du fiel avait aussi un volume considérable ; l’estomac, flasque et parsemé de plaques ulcéreuses, couvrait presque toute la région du bas-ventre." [2] Pas de fourchette. Médecin de la fin du XVIIIème siècle, Percy ne sais pas trop quoi penser du cas de Tarare. Quelle explication scientifique médicale donner à cette polyphagie ? Plusieurs situations similaires sont mentionnées dès l'Antiquité grecque et la médecine de l'époque de Percy a documenté quelques cas de polyphagie. Est-ce dû seulement à des dysfonctionnements biologiques ou est-ce aussi le résultat de "mauvais" comportements sociaux ? Percy hésite. "L'ingluvies [43] de Tarare peut s’expliquer encore d'une manière. Ce sujet avait aussi l’estomac d’une immense capacité, et il est probable que l’habitude de le remplir, dès son bas âge, de cailloux et de toutes sortes de corps étrangers, avait beaucoup contribué à lui donner cet élargissement auquel les intestins avaient bien certainement participé ; il s’était donc établi, dans ces parties, un mode particulier de vie, d’excitabilité, d’organisme, et l’ordre de la circulation et des autres fonctions, devait y avoir été changé." [2] Percy est un médecin militaire et chirurgien reconnu par ses confrères et à l'origine de changements dans l'approche médical, que ce soit l'amélioration du bistouri ou de la prise en charge des blessés dans les zones de guerre, par exemple. Le regard qu'il pose sur Tarare n'est pas que médical mais reflète aussi son statut social et/ou ses considérations politiques. "On chassa ce misérable qu’on eût mieux fait sans doute de renfermer dans une maison de force, si, par un déplorable abus de la liberté, on ne les eût alors toutes supprimées ou évacuées." [2] Pour lui, Tarare est de "ces individus, dont, au reste, la carrière est toujours trop longue pour la société." [2] Exagère-t-il son récit ? Que tient-il directement de sa rencontre avec Tarare et dans quelle mesure reprend-il plutôt des anecdotes venant d'autres hominines non-polyphages ? "Je ne ferai pas ici le récit dégoûtant des autres moyens qu’employait ce sale polyphage pour se saturer. Qu'on imagine tout ce que les animaux domestiques et sauvages, les plus immondes et les plus avides, sont capables de dévorer, et l’on aura l’idée des goûts ainsi que des besoins de Tarare." [2] AutopsiesPercy est le premier [44] à introduire en français le terme médical de polyphage pour décrire des troubles de l'alimentation qu'il qualifie de "voracité monstrueuse" [3]. Tarare est un de ces polyphages. Adepte d'une vision extrême de la macédoine, cet ingénieux principe culinaire qui consiste à mêler des aliments ensemble. Quelques années plus tard, Jacques Simon dit Jacques de Falaise [45], se rend célèbre par ses performances voraces. Jusqu'à sa mort en 1825, il se donne en spectacle à travers toute la France, dans des salles ou dans la rue. Le contrat qu'il signe stipule qu'il doit "moyennant 400 francs par année, la nourriture et le vêtement, [...] avaler, pendant cinq ans, et en public, tous les objets qui lui seraient présentés." [46] Ce qu'il fait sans hésitation. Il est Jacques de Falaise le Polyphage, le mange-tout. Parmi le milieu médical, les termes de omophage ou homophage sont aussi employés, sans que la distinction avec la polyphagie soit toujours claire : "L'anthropophage vous mangerait un homme ; l'omophage au besoin l'avalerait tout cru et le polyphage, tout habillé." [47] Tout comme pour Tarare, son autopsie ne révèle rien de particulier qui puisse justifier leur polyphagie. Le constat médical note évidemment la dimension de l'estomac et les nombreuses blessures le long de l'appareil digestif qui s'expliquent par la nature des objets et êtres vivants ingurgités. "D'abord il est curieux d'établir si la faculté d'avaler une foule d'objets si extraordinaires et souvent d'un volume si considérable tenait à une disposition particulière des organes digestifs du sujet ou seulement à ce qu'il avait surmonté l'éloignement et le dégoût que l'on éprouve ordinairement à ingérer ces sortes de corps dans l'estomac. Cette dernière cause me paraît la seule vraie lorsque je considère qu'on n'a trouvé chez cet individu rien de remarquable sous ce rapport qu'une plus grande ampleur du pharynx, de l'œsophage et du pylore." [46] Les sciences médicales actuelles ne savent pas encore expliquer les raisons de la polyphagie. À partir de très rares cas constatés, les pistes évoquent différentes causes possibles : troubles psychologiques, dysfonctionnements biologiques ou infections. Il convient de rester prudent.

Le cas le plus ancien de polyphagie est d'évidence le Capitaine Caverne, et le plus récent est Michel Lotito alias Monsieur Mangetout [49]. Le premier est un "homme préhistorique" retrouvé congelé et vivant dans une grotte au Tibet [50] en 1977 et qui a donné lieu à une série documentaire d'animation en 40 épisodes, le second obtient en 1998 le record mondial du régime le plus indigeste : métal, verre ou caoutchouc. Difficile pour Monsieur Caverne de lister avec exactitude tous les objets et animaux avalés alors que pour Monsieur Mangetout la tâche est plus simple. Le Livre Guinness des records de 1998 valide qu'il a avalé environ 9 tonnes de métal en un peu moins de trente ans. Caddies de supermarché, chaînes, skis, vélos, télés, ordinateurs, etc. La plus longue pièce à manger est incontestablement le petit avion de type Cessna 150 qu'il met deux ans à avaler. Dans les classifications modernes des troubles du comportement alimentaire (TCA), Michel Lotito est diagnostiqué comme souffrant de pica [51], qui se caractérise par l'absorption durable de substances non nutritives et non comestibles. Le pica se subdivise en plusieurs pratiques alimentaires, désignée selon le produit consommé. La géophagie pour de la terre, la coniophagie pour les poussières, la lithophagie pour la pierre, la géomélophagie pour les pommes de terre crues, etc. La liste est longue. Beaucoup de ces "pratiques" se retrouvent à travers le monde et le temps sans qu'elles soient nécessairement jugées pathologiques et appelées pica. Par exemple pour des raisons médicales, tel que l'argile ou l'urine, ou des prétextes culturels, tel que la cendre ou le mucus. Voire gastronomiques, sexuelles ou ludiques. Ou simplement descriptives. Ainsi la géophagie, la foliophagie ou la xylophagie, respectivement consommation de terre, de plantes non-comestibles et de bois, sont des pratiques contraintes. Une spécialité de pauvres lors de famines. Ces cas de polyphagies sont ceux qui s'expliquent le mieux. Les polyphages titillent l'imaginaire des hominines. Tarare est le héros du roman Le Glouton de l'autrice britannique A.K. Blakemore [42], publié en 2023 et traduit en français en 2024, et le pica est le sujet central du film franco-étasunien Swallow [52] sorti en 2019. Sans compter Wapol, un personnage du manga One Piece qui a la capacité de "manger n'importe quoi, et de l'intégrer à son corps." [53] Ses études de philosophie et de littérature ont amené F. Merdjanov à étudier le cas rare d'une polyphagie volontaire. L'égosolisme klimaïen et le matérialisme du rien [54] — bien que personne ne l'ait lu — évoque la tentative de Ladislav Klíma de devenir polyphage à sa manière. Autant pour des raisons économiques que pour des considérations philosophiques qui le mènent à rechercher une autonomie accrue de l'individualité qu'il considère être. L'égosolisme qu'il théorise et expérimente vise à une forme de polyphagie maîtrisée.

Constitué comme les autres hominines, Ladislav Klíma fait rapidement le constat que sa polyphagie volontaire et raisonnée est une utopie.

Notes

|