Nan : Différence entre versions

m (→Nan !) |

|||

| Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||

</blockquote> | </blockquote> | ||

| − | Ces discours et ces approches de ''nan'' sont, vu des bas-étages, rien d'autre que des ''blablabli blablabla''. Des ''blabla'' <ref>blabla</ref> à rallonge. Rien que des "''Et nanani et nanana !''" dans la langue sans-dents. Un simple "''Patati et patata''" <ref>patati et patata</ref> comme cela se dit dans la littérature classique et le parler riche. Cette construction linguistique de répétition de mot et d'alternance de voyelle est un procédé hypocoristique : c'est-à-dire "''qui exprime une intention tendre, affectueuse.''" <ref>hypocoristique</ref> Sont aussi hypocoristiques des expressions telles que "''Couci-couça''" ou "''Prêchi-prêcha''" par exemple. L'une signifie "passable", "plus ou moins", et l'autre désigne un discours ennuyeux et moralisateur. Il a même donné lieu au verbe ''prêchi-prêcher''. L'équivalent littéraire d'un ''nanani-nananer'' | + | Ces discours et ces approches de ''nan'' sont, vu des bas-étages, rien d'autre que des ''blablabli blablabla''. Des ''blabla'' <ref>blabla</ref> à rallonge. Rien que des "''Et nanani et nanana !''" dans la langue sans-dents. Un simple "''Patati et patata''" <ref>patati et patata</ref> comme cela se dit dans la littérature classique et le parler riche. Cette construction linguistique de répétition de mot et d'alternance de voyelle est un procédé hypocoristique : c'est-à-dire "''qui exprime une intention tendre, affectueuse.''" <ref>hypocoristique</ref> Sont aussi hypocoristiques des expressions telles que "''Couci-couça''" ou "''Prêchi-prêcha''" par exemple. L'une signifie "passable", "plus ou moins", et l'autre désigne un discours ennuyeux et moralisateur. Il a même donné lieu au verbe ''prêchi-prêcher''. L'équivalent littéraire d'un hypothétique ''nanani-nananer'' qui se conjugue comme un verbe du premier groupe : "''Tu nanani-nananes''", "''Vous nanani-nananez''". Le présent et l'imparfait de l'indicatif sont les deux seuls temps de conjugaison. Les autres ne sont d'aucune utilité. "''Que je nanani-nananasse''" et "''Que nous eussions nanani-nanané''" ne se disent pas. Une recherche rapide sur Internet le montre. <ref>Résultats de recherche sur ''Google'' de "''Que je nanani-nananasse''" [https://www.google.com/search?q=%22Que+je+nanani-nananasse%22 ici] et "''Que nous eussions nanani-nanané''" - [https://www.google.com/search?q=%22Que+nous+eussions+nanani-nanan%C3%A9%22 ici]</ref> Généralement, ces hypocoristiques sont invariables au pluriel. Des nanani-nanana ne prend pas de "s" final. Quel que soit l'étage de l'édifice social, il ne semble pas exister d'inversion des voyelles. Pas plus de trace de ''patata patati'' que de ''nanana nanani''. La répétition n'est pas la seule méthode hypocoristique. Il existe aussi l'ajout de suffixe ou de préfixe, la création de diminutif ou la suppression de lettres ou syllabes. Dans le monde subtil du "Nan", le terme ''nininin'' fait office de diminutif. Il évite la répétition et suggère que la suite n'est pas une totale inconnue pour les hominines qui se parlent. ''Nininin'' a le sens de "et cætera", plus connu sous l'abréviation ''etc''. Il vient appuyer, par effet de sous-entendus, la phrase qui le précède. Afin d'en préciser le sens pour les hominines des hauteurs, l'entrée "nanani nanana" du dictionnaire ''Le Sans-dents avec'' cite le roman de science-fiction ''Pour Patrie l’espace'' : |

<blockquote>''Nous n’avons rien à leur dire, et ils n’ont rien à nous dire, si ce n’est un prêchi-prêcha.'' <ref>Francis Carsac, ''Pour Patrie l’espace'', 1962</ref></blockquote> | <blockquote>''Nous n’avons rien à leur dire, et ils n’ont rien à nous dire, si ce n’est un prêchi-prêcha.'' <ref>Francis Carsac, ''Pour Patrie l’espace'', 1962</ref></blockquote> | ||

Version du 2 janvier 2025 à 13:35

|

Nan. Palindrome protivophile.

Premiers sensPour tous les dictionnaires et lexiques francophones qui le recensent, le terme nan est dit d'usage populaire ou familier. Ce qui signifie qu'il est utilisé par les hominines des couches sociales les plus "modestes" selon la terminologie officielle. Populaire est le qualificatif qui marque la différence de langage entre les classes sociales. Ce discriminant linguistique est, pour les hominines qui (s)ont tout, la matérialisation d'une frontière avec celleux qui n(e s)ont rien. Les autres. Le plus grand nombre. Dans des sociétés aux structures hiérarchisées, le haut de la pyramide sociale est bien moins large que la base. Que nan soit populaire est un signe qu'il est d'un usage quotidien. Par des millions de personnes. Alors que les hominines des sommets utilisent exclusivement non pour exprimer une négation, les pratiques populaires retiennent les deux : nan et non. L'une ne remplace pas l'autre. Nan apporte tout une somme de variations dans les usages de la négation.

En plus d'une quasi synonymie totale, nan et non partagent le fait d'être parmi les mots les plus courts de la langue française à être des palindromes. Ils peuvent être lus de droite à gauche, et de gauche à droite, tout en conservant la même sonorité et le même sens. La liste n'est pas très longue. Avec entre autres, été, tôt, sas, sus et gag. Et quelques autres encore. Dans l'espace francophone, il existe aussi d'autres termes de trois lettres qui forment des palindromes. Mais il ne s'agit non pas seulement d'un mot mais d'abréviations ou d'acronymes. Ainsi bab est la version écourtée du baba cool et de son monde de hippies. La pop est autant un élitisme culturel moderne qu'une forme musicale consensuelle et dansante. Bob, que ce soit le chapeau ou l'hominine, est le diminutif du prénom Robert. Ainsi, Bob l'éponge se nomme finalement Robert comme le célèbre combattant de Fight Club, Bob alias Robert Paulson. LOL ou lol est l'acronyme de l'anglais Laughing Out Loud qui signifie "éclater de rire". L'autre façon d'être MDR, "mort de rire", pour les allergiques aux palindromes. Adjectif ou nom, faf est le synonyme de fasciste et l'acronyme de "La France aux Français", le slogan typiquement faf franchouillard. Celleux qui s'y opposent se nomment généralement antifa — à ne pas confondre avec les activistes anti-pub contre les déodorants Fa. Illes se caractérisent palindromiquement par leurs SOS [2] contre les fafs et, parfois, pour être totalement anti-FAF, par l'acronyme de l'Anti-Fascist Action, AFA. La spécificité supplémentaire qui lie nan et non est qu'ils sont synonymiques et palindromiques. "Nan c'est non" tout comme "Non c'est nan". Pas d'ambiguïté possible. "Non c'est non" est aussi indiscutable que "Nan c'est nan". Son orthographe est simple, facilement accessible aux dyslexiques et autres dysorthographiques. Le wiktionnaire affirme que nan est une "déformation du mot non en français familier" alors que le Dictionnaire de Godefroy indique que les formes non, nan, no et nu coexistent avant la normalisation du français [3]. D'autres listent aussi nun. Les processus linguistiques qui précèdent les normalisations ne sont pas des mécaniques identiques. Ils divergent selon les régions, selon les contextes, et évoluent dans le temps. Dans la plupart des langues d'Europe, la négation est noté avec une sonorité proche d'un [n] suivie d'une voyelle. [na], [no], [ni] ou [ne] dans l'espace francophone. Parfois le [n] final disparaît. L'ancien anglais nun est devenu no alors que l'allemand actuel a conservé cette lettre finale dans nein. Même phénomène pour le macédonien не et le nissard non. Derrière la graphie des mots se cachent des prononciations multiples. Un éventail de sonorités entre [non] et [nan], entre [no] et [na]. Il existe autant de variations vocaliques autour du [n] qu'il y a de façons de rendre les voyelles. Rien qu'en français standardisé, par exemple, les six voyelles graphiques correspondent à 16 voyelles phonétiques. Par leur étymologie, les termes nan et non s'apparentent au latinisme noenum. Il se compose de ne et unum, respectivement "non" et "unique" ou "un". Un composé que l'on trouve dans la langue anglaise sous la forme no one pour dire "aucune personne" [4]. Noenum évolue vers noenu [5]. Son sens évoque une négation. Au fil des siècles, des processus linguistiques ont modifié la prononciation et l'orthographe dans l'ensemble du domaine des langues dites latines. Les racines ne, nec ou neg expriment le refus. Dans l'expression "Nec plus ultra", par exemple, qui signifie "Il n’est rien de mieux" [6], ou dans les mots dérivés de négatif, négocier [7] ou de négliger [8]. Cet étymon ne doit pas être confondu avec nae qui lui se fonde sur une racine grecque exprimant une affirmation. Cette ambiguïté se retrouve dans le mot na. Parfois considéré comme une interjection ou relevant du langage enfantin, na peut introduire une affirmation ou une négation selon le contexte dans lequel il est employé. Na ne demande pas d'avis en retour ou de confirmation mais montre la détermination de l'hominine qui parle. Son utilisation revêt un caractère de moquerie, de défi ou de caprice. Ainsi "Je ne dirais rien, na !" a le même sens que "Je tairais tout, na !" Et pour celleux qui saisissent difficilement la nuance, il reste l'utilisation de nananère. Ou mieux encore, nananananère [9]. Cette construction linguistique se retrouve aussi dans la langue anglaise qui utilise ner pour na et y va de ses "Ner ner ner", "Ner ner na ner ner" ou "Ner ner ne ner ner". Au choix. Idem avec neener qui est répété deux ou trois fois [10]. Tout comme pour nananananère, neener neener neener se dit sur un air musical entraînant, rythmé. Lorsque le ton se veut exagérément narquois, le nanana francophone se prononce plutôt [gnagnagna]. Équivalent à l'anglophone "nyah nyah nyah nyah nyah nyah". Contrairement à nananère et ses variantes, les formes anglophones ner et neener conservent dans leur orthographe ce qui peut sembler être des traces d'un sens négatif. Neener ressemble au latin noenum. La présence importante de vocabulaire de l'espace francophone datant du XIème siècle et les suivants dans la langue anglaise contemporaine fait de cette dernière une sorte de conservatoire historico-linguistique [11]. Il est possible d'y déceler des pratiques langagières aujourd'hui disparues, d'y retrouver des orthographes désuètes et de reconstituer des prononciations oubliées. L'anglais est un utile lexique francophone. Na est intrinsèquement lié à l'anglophone ner, et leurs prononciations sont suffisamment proches pour que, parfois, elles se confondent.

Proche de la protivophilie, l'archéologie de la domesticité [12] interroge, dans une approche scientifique intersectionnelle, les mécanismes sociaux en jeu dans les sociétés hiérarchisées et pyramidales du point de vue des annexes et des étages inférieurs de l'édifice social. Pourquoi le nan est-il plus répandu parmi les couches sociales populaires que le non ? Existe-t-il un accent spécifique, une manière pointue de prononcer, qui empêche les hominines du non à pouvoir dire nan ? Si le na est un langage enfantin et populaire, les enfants des hominines des étages supérieurs disent-illes no ? La glottophobie à leur encontre est-elle une forme de discrimination post-moderne ? Dans un monde où celleux qui n'ont rien — ou presque — jalousent celleux qui ont tout — ou presque —, il n'est pas safe pour les hominines des étages du dessus de descendre vers le RDC ou à la cave. Bien que la jalousie soit considérée comme un "vilain défaut", les pauvres ne peuvent s'empêcher d'éprouver de la rancœur vis-à-vis de celleux qui ne le sont pas. Un vrai défaut de vilains qui nuit profondément à celleux qui veulent profiter de leurs privilèges, sans se faire déranger. Qui les stigmatise, même.

Sens inversesNan ne fait pas que se prononcer, il est aussi gestuel. Très adapté aux sans voix et autres aphones. Pour se faire, il suffit de bouger la tête horizontalement, de droite à gauche, puis de gauche à droite, plusieurs fois de suite. Il importe peu de commencer d'un côté ou de l'autre car c'est l'alternance qui fait le geste. Il est identique à celui fait pour dire non. Ce geste est compris dans la plupart de régions d'Europe, à l’exception de celles qui ont subi l'influence de la culture grecque via ses prêtres. En effet, lors de leurs homélies, ils font la gestuelle pour dire oui — bouger la tête de haut en bas plusieurs fois de suite — pour accompagner leur oui oral qui se prononce naï. Une sonorité proche des non des différentes langues locales qui prête à confusion. Par exemple dans les Balkans. Ainsi, culturellement, les hominines de ces régions ont adopté le mouvement de tête de haut en bas, un hochement, pour signifier le non. L'histoire et les raisons de ce geste du négatif ne sont pas connues. En 1872, dans son ouvrage L'Expression des émotions chez l'homme et les animaux [14], Charles Darwin pense que le mouvement de négation, d'un côté vers l'autre, est un universel chez les hominines. Selon lui, cela s'imprime dès la petite enfance. "Chez les nourrissons, le premier acte de déni consiste à refuser la nourriture ; et j'ai remarqué à plusieurs reprises chez mes propres enfants qu'ils le faisaient en retirant latéralement leur tête du sein, ou de tout ce qui leur était offert dans une cuillère. En acceptant de la nourriture et en la portant à leur bouche, ils inclinent la tête en avant." Bien avant l'acquisition du langage articulé, le refus de la nourriture proposée est une gestuelle. Cette théorie darwinienne n'a pas encore été confirmée par des études scientifiques et les données ethnographiques montrent qu'il n'y a pas vraiment d'universalisme de ce geste de refus [15]. Bien évidemment, le geste de négation avec la tête s'accompagne des expressions du visage qui vont avec le motif du refus. Les sourcils ou la bouche ne sont pas identiques lors d'un nan de colère ou d'amusement, pour un "Nan !" d'agacement ou le "Naaaannn" d'étonnement. La vitesse du mouvement est elle-aussi différente selon la nature nanique. Il peut être bref et court pour exprimer la surprise, long et lent pour les moments de désespoir, ou rapide et agité en cas de panique. L'autre partie du corps à être sollicitée pour signifier nan est le doigt de la main. L'index plus précisément car tendre le majeur provoque parfois des réactions violentes. De la main gauche ou droite, l'index est tendu vers le ciel, puis bougé latéralement comme un métronome. Ce mouvement rythme le nombre de nan ou s'étale sur leur longueur. Le geste est le même, quel que soit la longueur du raphé chez les hominines, mâles, femelles ou toutes autres configurations. Mais pour les hominines mâles, une activité régulière avec l'index peut avoir des vertus thérapeutiques. Sa longueur est un indicateur du risque de cancer de la prostate, rapporte l'urologue André Philippe Davody [16], et il est donc conseillé d'en prendre soin. L'article scientifique ne dit rien sur la meilleure façon de faire. Faut-il simplement l'agiter comme un nan gestuel ou est-il préférable de s'en servir à masser la prostate ? [17]

L'utilisation de nan est un marqueur social. Mais pas seulement. Dans son ouvrage La boulette, la sociologue Mélanie "Diam's" Georgiades remarque que son emploi, en plus d'être un étiquetage social, est aussi une marque générationnelle : "Nan nan c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Nan nan. Génération nan nan." [18] Si non est l'opposition à un simple oui, la problématique est plus vaste avec nan. Il conserve bien évidemment le même sens de négation et de refus mais il s'oppose à plusieurs formes d'affirmation : de ouais à ouaich en passant par mwoui ou mwouais, de oui à ouich, ou bien encore si. Même dans le registre onomatopéique ou bruitiste, il est la réponse négative à un claquement de bouche qui marque une affirmation. N'en déplaise aux anglophobes, le yes ou le yeah entrent aussi dans cette catégorie des anti-nan francophones. Le jeu familial Ni oui, ni non [19] n'est plus très actuel. Quelle réponse accepter à la question "Tu veux jouer au ni oui, ni non ?" Comme cela a déjà été fait avec le si, faut-il étendre les règles au nan et à tous ces antonymes ? Ce que semble critiquer — pour celleux qui parviennent à déchiffrer son langage très technique [20] — l'historienne de ce jeu, la conservatrice Wejdene "Wejdene" Chaïb, dans son ouvrage à succès Nananeh :

Inversion de sensLes hominines des étages supérieurs et intermédiaires de l'édifice social aiment à se différencier du reste, des autres. Deux manières à cela. La première consiste à chercher les causes des pratiques linguistiques des hominines du bas de l'échelle. Pour l'orthophoniste François Hollande, la difficulté à prononcer non plutôt que nan est probablement due à une mauvaise hygiène dentaire. Ce qui néanmoins ne gêne en rien leur compréhension, ni n'entrave leur humour, comme il le rappelle en 2008 lors d'une balade populaire avec son amie Bernadette Chirac : "Dans son discours, elle a fait un lapsus formidable. Rire général, même chez les sans-dents." [22] [23] La seconde manière consiste à se les réapproprier. Parfois avec ironie. Du podcast Nan mais t'as vu ce que t'écoutes [24] dédié au décryptage textuel de chansons populaires en passant par l'engouement pour le parolier Julien "Jul" Mari [25]. L'un est à deux doigts de se demander si Gilbert Montagné est l'inventeur du fameux "Est-ce que vous êtes là ?" que l'on entend dans tous les concerts — ou est-ce encore un de ses plagiats [26] —, et les autres s'émerveillent que "Nanana" rime aussi bien avec lui-même [27]. Cela rappelle avec plaisir les lalala [28] dont regorgent déjà les grands classiques de la chanson française. Lorsque nan est répété avec insistance, il fait office de lalala. Avec Nan nan nan [29] pour titre, Mehdi "Boostee" Calendreau propose un texte avec 110 nan. Un record [30]. Pendant que ça danse dans les étages du dessus en chantonnant de joyeux tralala [31], d'autres leur répondent un tralalère [32] de défiance. Qui peut aussi se traduire par nananère [33]. La réciprocité du mépris n'est pas une réalité alternative. Un phénomène analysé par le musicologue Mounir "Hornet La Frappe" Ben Chettouh dans Bourgeoisie :

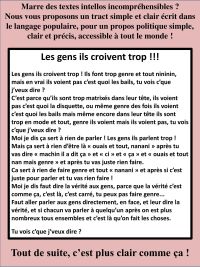

Traduction en sans-dents d'un texte révolutionnaire célèbre. [35] Même s'il ne fait pas partie de leur vocabulaire de base, les jeunes hominines d'au-dessus aiment à utiliser nan à la moindre occasion. "Nan, c'est tendance. Comme une paire de baskets LIDL." [36] Pour marquer la différence d'usage entre étages de l'édifice social, il est possible de le noter naon afin de lui donner un côté précieux, plus savant, tout en conservant la prononciation la plus proche de nan. La langue française standardisée continue de préconiser une prononciation qui fait disparaître le "o" dans faon ou paon, qui par la passé ont été orthographiés fan et pan, alors qu'elle admet que taon puisse se dire de deux façons. Sans le [o] ou comme il s'écrit. Les gérontes de l'Académie n'ont pas pris la peine de rectifier l'orthographe de flan qui, pendant plusieurs siècles, s'est écrit flaon [37]. Afin de faire entendre une sonorité pointue au nan populaire réapproprié, il est possible de le noter naôn même si cela n'est pas conforme à l'étymologie et aux conventions qui indiquent que l'accent circonflexe est présent pour rendre visible un "s" qui a disparu. Comme dans forêt ou château. Afin de ne pas invisibiliser les hominines des étages supérieurs, il est proposé d'ajouter un commentaire dans le prochain lexique des au-dessus des autres, Le parler riche pour les nuls. Nan se dit Naon. Inversement, le petit dictionnaire Le Sans-dents avec, destiné à celleux qui veulent se donner des airs d'autres, il est rappelé qu'écrire naon plutôt que nan est un marqueur de classe sociale. Il est nécessaire de s'entraîner afin de perfectionner la prononciation de celleux d'en bas. La méthode la plus répandue est la musique populaire. De la "Génération Nan Nan" ou pas. Des refrains entraînants à base de nanani et nanana facilitent l'apprentissage. Pour les nan, il est préférable d'écouter plutôt du rap et ses musiques associées. Sur la difficulté des hominines d'en haut à s'imprégner de l'ambiance dans les étages inférieurs, sous le pseudonyme de Didier Super, le journaliste Olivier Haudegond a récemment recueilli un témoignage anonyme controversé :

Ces discours et ces approches de nan sont, vu des bas-étages, rien d'autre que des blablabli blablabla. Des blabla [39] à rallonge. Rien que des "Et nanani et nanana !" dans la langue sans-dents. Un simple "Patati et patata" [40] comme cela se dit dans la littérature classique et le parler riche. Cette construction linguistique de répétition de mot et d'alternance de voyelle est un procédé hypocoristique : c'est-à-dire "qui exprime une intention tendre, affectueuse." [41] Sont aussi hypocoristiques des expressions telles que "Couci-couça" ou "Prêchi-prêcha" par exemple. L'une signifie "passable", "plus ou moins", et l'autre désigne un discours ennuyeux et moralisateur. Il a même donné lieu au verbe prêchi-prêcher. L'équivalent littéraire d'un hypothétique nanani-nananer qui se conjugue comme un verbe du premier groupe : "Tu nanani-nananes", "Vous nanani-nananez". Le présent et l'imparfait de l'indicatif sont les deux seuls temps de conjugaison. Les autres ne sont d'aucune utilité. "Que je nanani-nananasse" et "Que nous eussions nanani-nanané" ne se disent pas. Une recherche rapide sur Internet le montre. [42] Généralement, ces hypocoristiques sont invariables au pluriel. Des nanani-nanana ne prend pas de "s" final. Quel que soit l'étage de l'édifice social, il ne semble pas exister d'inversion des voyelles. Pas plus de trace de patata patati que de nanana nanani. La répétition n'est pas la seule méthode hypocoristique. Il existe aussi l'ajout de suffixe ou de préfixe, la création de diminutif ou la suppression de lettres ou syllabes. Dans le monde subtil du "Nan", le terme nininin fait office de diminutif. Il évite la répétition et suggère que la suite n'est pas une totale inconnue pour les hominines qui se parlent. Nininin a le sens de "et cætera", plus connu sous l'abréviation etc. Il vient appuyer, par effet de sous-entendus, la phrase qui le précède. Afin d'en préciser le sens pour les hominines des hauteurs, l'entrée "nanani nanana" du dictionnaire Le Sans-dents avec cite le roman de science-fiction Pour Patrie l’espace :

Nan !Il n'y a pas de double sens dans nan. Il signifie un refus et marque une négation. Idem pour ses versions abrégées que sont na, no ou ni. Une autre façon d'utiliser un nan hypocoristique est l'imparfait de la troisième personne du singulier pour s'adresser directement à une personne plutôt que d'utiliser la deuxième : "Il avait dit nan !" ou "Elle avait fait nan !" Les hominines adultes s'adressent parfois à leur progéniture avec cette tournure grammaticale, dans un mélange d'attendrissement et d'infantilisation. En usant du même ton qu'avec un animal domestique ou une personne âgée. Bien que dans des domaines différents, "Oh, il a fait son petit caca" ou "Ah, elle a fait sa grosse commission" sont des formulations hypocoristiques proches. Fichier:Verr.jpeg 200px Utile pour déchiffrer l'œuvre de F. Merdjanov, la protivophilie cherche à explorer toutes les façons de dire "Nan !". La lecture des textes de Analectes de rien, recueillis par F. Merdjanov en personne, permet tout un panel d'expression de la négation. Du "Nan !" court et sec en guise d'agacement, à celui qui traîne pour dire son étonnement. De celui à la voyelle longue qui crie un désespoir au "Nannn !" qui en rigole. Quelques textes suscitent des "Ah nan !" plutôt que des "Oh nan !" Notes

|