Pikarti : Différence entre versions

| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||

=== Otokarien vs Taborien === | === Otokarien vs Taborien === | ||

| − | Le XIV<sup>ème</sup> n'est pas un siècle facile pour les autorités religieuses christiennes qui s’entre-déchirent. La succession aux papes de Rome est de plus en plus contestée et mène à des scissions dans les instances dirigeantes christiennes en 1378 : un pape trône à Rome et son concurrent s'installe à Avignon. En 1409, un troisième prétendant tente de s'imposer à partir de Pise. A ces crises successorales viennent s'ajouter de fortes contestations au sein même du clergé, dont une partie réclame des réformes internes, et des soulèvements populaires. Les réformateurs demandent un retour à une église moins ostensiblement riche et moins proche des pouvoirs politiques des États, et proposent une relecture moderne des écrits christiens pour se rapprocher et soutenir les hominines les plus pauvres. En cela | + | Le XIV<sup>ème</sup> n'est pas un siècle facile pour les autorités religieuses christiennes qui s’entre-déchirent. La succession aux papes de Rome est de plus en plus contestée et mène à des scissions dans les instances dirigeantes christiennes en 1378 : un pape trône à Rome et son concurrent s'installe à Avignon. En 1409, un troisième prétendant tente de s'imposer à partir de Pise. Les différents États de l'Europe occidentale se divisent sur la question et s'allient à l'un ou à l'autre. A ces crises successorales viennent s'ajouter de fortes contestations au sein même du clergé, dont une partie réclame des réformes internes, et des soulèvements populaires. Les réformateurs demandent un retour à une église moins ostensiblement riche et moins proche des pouvoirs politiques des États, et proposent une relecture moderne des écrits christiens pour se rapprocher et soutenir les hominines les plus pauvres. En cela les idées de ces réformateurs entrent en résonance avec les revendications sociales des "''petites gens''" mais aussi avec les aspirations d'une partie de la noblesse qui cherche plus de pouvoir et d'autonomie. Les écrits des réformateurs sont détruits et les auteurs accusés d'être contre la religion des christiens. Certains sont excommuniés, d'autres assassinés. L'anglais John Wyclif et le bohémien Jan Hus sont particulièrement visés par les autorités religieuses de Rome. Le Concile de Constance qui se tient entre 1414 et 1418 en vue de réconcilier les autorités pontificales prend la décision de déclarer hérétiques les textes de Wyclif, mort sur le bûcher en 1384, et ceux de Jan Hus qui est aussi envoyé au bûcher en 1415. |

== Pikarti == | == Pikarti == | ||

Version du 12 octobre 2019 à 18:06

|

Pikarti. Mouvement "hérétique" christien[1] en Bohème du Sud au début du XVème siècle après JCⒸ[2].

SommaireÉtymologiePikarti est un terme de la langue tchèque signifiant "picards" en français et emprunté à cette dernière. Dans cette langue, il désigne depuis le XIIIème siècle les hominines - mâles et femelles - habitant la région picarde et plus généralement qualifie ce qui se rapporte à la Picardie. Les formes les plus anciennes sont pickart, pikart, picart ou picar. Étymologiquement picard se compose de pic et -ard. Le premier étymon est présent dans de nombreuses pratiques linguistiques avec la signification de "pointu" ou "aigu" et est à la base de mots tels que pioche, piquet, picorer, piqûre, pic au sens de "sommet" ou encore picotement. Le second que l'on retrouve dans l'anglais hard ou le français hardi exprime le fait d'être dur, d'être fort. Il revêt parfois un caractère péjoratif, tels bondieusard ou bâtard par exemple. Origines mythologiques Empalement de JésusⒸ ?[3] Après des débuts difficiles, les croyances des christiens deviennent la religion officielle de l'empire romain à la fin du IVème siècle. La canonisation des écrits christiens pour former une seule et unique Bible aboutit à la naissance de différentes églises christiennes distinctes, voire opposées, et à définir le seuil d'exclusion de tels ou tels courants jugés hérétiques. L’Église catholique, l'une de ces églises christiennes, se structure en clergé et agit comme une entité para-étatique. Par les intrications entre politique et charge religieuse, elle prend part à l'exercice du pouvoir et se consolide dans les siècles qui suivent sa reconnaissance impériale. Propagandiste et pragmatique, elle tente d'étendre son pouvoir par la persuasion et la contrainte en diffusant sa morale et ses croyances parmi les populations d'hominines et en s'acoquinant avec les pouvoirs en place. Hormis quelques ordres religieux, des anachorètes ou de simples prêtres qui prônent et vivent dans la pauvreté, l’Église catholique et son haut-clergé sont assimilés aux richesses et aux dominants. Les territoires sont quadrillés par un vaste réseau de monastères et d'églises pour assener la "bonne parole du seigneur" aux populations occupées à survivre. La propagande officielle du para-État annonce que les conversions se passent en douceur et que les hominines accueillent ses croyances et ses rituels avec joie. Ainsi, les contestations sont essentiellement vues comme des formes de dérèglements ou de déviances et non comme des résistances à la christienisation à marche forcée[6] ou à la situation sociale. D'abord rien

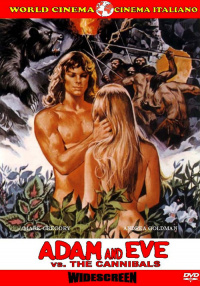

Adam & Ève contre les cannibales[8] NaturienParmi les adeptes des mythes christiens, le Jardin d’Éden résonne comme un paradis perdu pour les hominines dont la chute est une catastrophe. La vie de paix et de concorde supposément perdue engendre des espérances terrestres et ce Jardin évo-adamite représente dès lors un âge d'or qu'il est nécessaire de retrouver ou d'imiter. Cet état évo-adamite pré-migratoire est transposé dans des attentes de lendemains meilleurs où, pour les hominines, le paradis doit pouvoir se vivre aussi dans le présent. Soit il n'y a jamais eu de pêché originel, soit il ne peut être qu'une chose pardonnable. Depuis leur apparition et au fil de leur écriture, les textes christiens évoquent des moments, annonciateurs d'une fin du monde proche, où le paradis terrestre existera pour celleux qui le méritent. Dans la myriade christienne il existe quelques courants prônant un retour à ce glorieux passé et adoptant certaines attitudes de vie jugées évo-adamites tel que le refus des vêtements, des sacrements du mariage et du baptême, du travail et du clergé, exaltant une libre sexualité, ou encore l'abandon ou la destruction des lieux de culte. Ils s'opposent de fait à la morale propagée par l'Église officielle tout autant qu'aux richesses et au pouvoir politique qu'elle représente. Les hominines christiens qui les critiquent les nomment souvent adamites en oubliant le rôle crucial de Ève dans ce roman des origines. Des premiers siècles après le messie christien jusqu'au XVIème siècle apparaissent ponctuellement des individus ou des groupes se réclamant de cet état innocence, de cet état de nature. Leurs paroles ou leurs méthodes sont diverses. Pacifiques et violentes, immédiates et indiscutables. Le rejet de certains fondements christiens estimés essentiels par d'autres engendre souvent une violence contre ces naturiens. Otokarien vs TaborienLe XIVème n'est pas un siècle facile pour les autorités religieuses christiennes qui s’entre-déchirent. La succession aux papes de Rome est de plus en plus contestée et mène à des scissions dans les instances dirigeantes christiennes en 1378 : un pape trône à Rome et son concurrent s'installe à Avignon. En 1409, un troisième prétendant tente de s'imposer à partir de Pise. Les différents États de l'Europe occidentale se divisent sur la question et s'allient à l'un ou à l'autre. A ces crises successorales viennent s'ajouter de fortes contestations au sein même du clergé, dont une partie réclame des réformes internes, et des soulèvements populaires. Les réformateurs demandent un retour à une église moins ostensiblement riche et moins proche des pouvoirs politiques des États, et proposent une relecture moderne des écrits christiens pour se rapprocher et soutenir les hominines les plus pauvres. En cela les idées de ces réformateurs entrent en résonance avec les revendications sociales des "petites gens" mais aussi avec les aspirations d'une partie de la noblesse qui cherche plus de pouvoir et d'autonomie. Les écrits des réformateurs sont détruits et les auteurs accusés d'être contre la religion des christiens. Certains sont excommuniés, d'autres assassinés. L'anglais John Wyclif et le bohémien Jan Hus sont particulièrement visés par les autorités religieuses de Rome. Le Concile de Constance qui se tient entre 1414 et 1418 en vue de réconcilier les autorités pontificales prend la décision de déclarer hérétiques les textes de Wyclif, mort sur le bûcher en 1384, et ceux de Jan Hus qui est aussi envoyé au bûcher en 1415. PikartiHomines IntelligentiaePikartiNotes

|